パソコン記 |

【暇なのでケースをちょっと改造しました。後編】 |

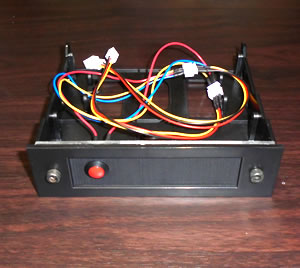

さて、前回完成したコレ。

ケース・ファン用の電源スイッチを取り付けた自作のスイッチ・パネル。

パソコンのケースのフロンパネルが壊れてる部分に取り付ける予定になってます。

冷却ファン、というか全てのファンは、回転する装置なので、どうしても駆動音がしますが、スイッチを取り付けることで、必要な時だけ使おう、という発想です。

このチャレンジを始めてから、実は、今回の作業のきっかけになった、ファンのコネクタには3PINと4PINという種類があったり、4PINコネクタを持つファンは、PC側から回転数をコントロールする事が可能だったり、なんなら3PINのファンでも可能ではある、という事も学ぶことになりました。

これまでにもファンの交換は何度もやってますが、そんな事とか考えたことも無かったので、良い勉強になりました。

では残りの作業をやってしまいましょう。

【目次】

・フロントパネルのフィルター交換。

・DVDスーパーマルチドライブの換装作業。

・自作したファン用スイッチ・パネルの装着。

まずは、一番簡単な作業から。

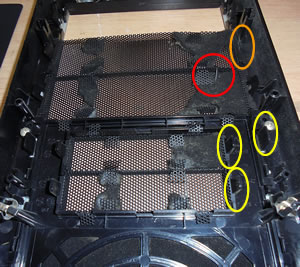

フロントパネルのフィルターですが、かなり以前に掃除した事があって、その清掃作業中に、ブランク・パネルを留めるツメを折ってしまった結果、ブランク・パネルがグラグラになった状態となってしまってるのでした。

当然ながら、それ以来、掃除して無いのでかなり汚れてましたw

で、そのままで外れてしまうので、ケーブル等の結束用の針金で、何とか固定してきましたが、この不細工さの解消も、今回の作業目的の一つになってます。

とりあえず、フロントパネルを外して、フィルターの現状確認です。

はい、汚いですね〜w

これでも掃除機で埃を吸った後の状態です。 掃除機で埃を吸い取っただけで、既に朽ち果てていたフィルターの大半が無くなってしまいましたw

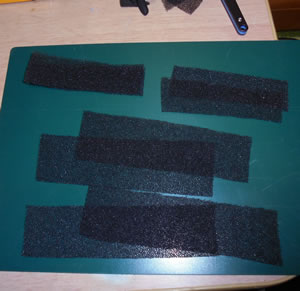

フィルターですが、2種類用意しています。かなり以前に買ったものです。

この大きい方は、既にスイッチ・パネルの工作で使用していますが、最初は、この大きい方だけを使って、全部のフィルターにしようと思ってたのです。

しかし、実際にやろうとすると、大きい方は作りがしっかりしてる分、柔軟性に欠けるので、やはりスポンジ・タイプの方を採用することに。

元々ついてたのがこのタイプなので、やはりこっちの方が取り付け易い構造になってます。

この黄色の部分は正常なツメ。オレンジの部分はツメが折れて無くなってしまってます。なので、赤丸の部分の様に、針金で固定することになってしまってる訳です。

では新しいフィルターを加工していきます。

加工と言っても、ハサミで切るだけっすねw

一応、この後で取り外す箇所もやってしまいます。

はい。出来ました。

USBポート用の横にある、使ってないe-SATAコネクタ用の穴も抜けてしまってたので、ついでにホットボンドでフィルターを張り付けておきました。

これでフロント・パネルのフィルター交換は完了です。

次はDVDスーパーマルチドライブの換装です。ちなみに我が家には、ブルー・レイという名のディスクは存在していませんw

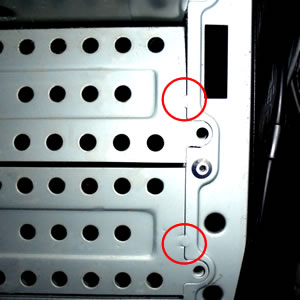

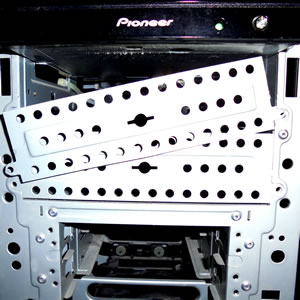

ドライブ自体は換装するので良いとして、その前に、DVDドライブの下の段に、スイッチ・パネルを差し込むので、このアルミのパネルも取り外さなければなりません。

先に外しておかないと、ドライブを出したり入れたりする時に邪魔になりそうな気がしたので、さっさと外します。

で、普通にネジを外せば良いと思ってた訳ですが、そうでは無く、捩じ切らないと駄目なパターンだと判明。

これは初めてですね・・・どうやれば良いのでしょうか?

よく見ると、この赤丸の部分が、そもそも切り離されてないので、ここを切れば良いという事は判るのですがね・・・

とりあえず、思わせぶりな穴があるので、プラスドライバーを突っ込んで捻ってみました。

しばらくやってる内に、なるほど、取れそうになってきましたw

尚もしばらくの間、これを続けた結果、無事に外れました。外れました、と言うか、千切れましたw

後から冷静に考えば、たぶん、上のDVDドライブを外してからやれば、もっと簡単に外せたと思いますw

では次に、DVDスーパーマルチドライブの換装作業です。

安かったのでASUSのこれにしました。2,000円弱。

こうして考えると、ASUSにはかなりお世話になってますね。

非常に当たり障りの無いデザインのドライブですが、こういうので良いんですよねw

ちゃんと動けば良いんです。壊れるにしても、2,000円分の働きをしてからであれば問題は無いんです。今回はついでで換装しますが、そもそもDVDドライブの使用頻度も、以前と比較するとかなり減ってますしね。

ちなみに、壊れたPioneerのドライブですが、今までめっちゃ働いてくれたので、何の不満もありません。 値段以上分の働きを充分にしてくれました。

では換装作業に。

まずはSATAケーブルと電源ケーブルを外します。

ええ。 全く外せません。 というかコネクタが見えませんw

こないだ電源ユニットを交換した際、何も考えずに大量のケーブルを適当にアルミフレームに固定した結果がこの有様w

とてもじゃ無いですがこのままでは何の作業も出来ませんので、一度、結束バンドを切るしかありませんね。

はい。切りました。

切った上で、ケーブルのジャングルを掻き分けて行くと、ようやくドライブのお尻が見えてきましたw

SATAケーブルと電源ケーブルを外して、フレームに固定する為のネジも外してしまえば、ドライブを引き抜けます。

はい、抜きました。

一応、比較してみましたが、まず、重さが全然違う。奥行も短くなってるのですが、重さが全然違うことに驚きました。

実際に測って見ると、80g程度の差でしたがw でも、実感としては相当に軽くなった気がします。時代もメーカーも生産国も全然違うので、違ってて当然ですが、まぁ、かなり進化はしてると思うので、金属パーツが樹脂パーツになったりで軽量化されたのでしょうね。

写真を撮るのを忘れたのですが、新しい方を差し込んで、ケーブルを接続して換装作業は普通に終了しました。

いよいよ最終工程。自作のスイッチ・パネルの取り付けです。まずは、そもそもの目的であるファンの交換です。この交換作業で躓いたのが戦いの始まりでした。

とりあえず、3PINのファンである鎌のマークのKAZE-JYUNI SY1225SL12M 1200RPM を取外し、4PINのCooler Master Silencio FP 120 PWMには変換ケーブルを取り付けます。くどい様ですが、どちらも生産終了品ですw

で、その先に、自作のケーブルを取り付ける訳ですが、そもそもその前に、ケース側の電源ケーブルはどこから来てたのか?を確認しなきゃなりません。

以前はどうでも良いとか言ってましたが、今回は、自作のスイッチ・パネルから出て来るケーブルをどう引き回すか?に関わって来るので、しっかり確認します。

その為に、アルミフレームの隙間から見えていたコネクタを辿って、どこに接続されてるのか?を見てみました・・・

すると、上の写真の白いコネクタですが、これがなんと!どこにも繋がっておらず、宙ぶらりんになってたのです!

ええ・・一体どういう事なのでしょうか・・・

とりあえず、このケーブルを引っ張り出してみました。

この白いコネクタが見えてた訳で、その先はペリフェラル4PIN。

つまり、電源ユニットから直接電気を貰う為のファン用ケーブルですね。

・・・ん?

いやいやいや、ちょっと待て!w

という事は、マザーボードには接続されてないって事っすよね?

マザーボードにでは無く、電源ユニットにパルス信号を送っても意味無い訳で・・・黄色いケーブルの存在意義が無いよね?

・・いや・・それ以前に、ちょっと待てww

というか、このケーブル、どっかで見た事あるような・・・

前々回の写真の・・・これの・・・

コレやんwww

「延長ケーブルは大切です」とか言ってた、その付属の延長ケーブルやんw

確かに大事、というか実際に使ってた訳ですw

しかも!

駆動音が気になるからって、ファンを止める為に、ペリフェラル4PINから抜いて敢えて宙ぶらりんにしてたのが、このケーブルやんww

・・・全く記憶にございませんwww

まぁ、全く覚えてないので仕方がありませんww

・・・よっしゃ!

切り替えて行こっ!

で。改めて、よく見ると、黄色いケーブルのみ独立して別のコネクタに分かれてるので、それだけをマザーボードのFAN用コネクタに挿せば、それはそれで信号はマザーボードに送り込まれる、という事みたいですね。

・・・ええ?いや、・・・という事はですよ?

つまり、マザーボードには、FAN用のコネクタが空いている、という事になりますよね?だって使ってないんですから・・・

・・・ええ?・・マジか・・ちょっとマザーボードを見てみましょう。

これのどこかに、空いている4PINのコネクタがある可能性が・・・

つか、思いっきり見えてますよねw

FAN2って印字もされてる4PINのファン用コネクタを発見w

つまり、そもそもコネクタを変換する必要も無く、ここに直接挿せば良かっただけ、というとんでもない事実が、この最終段階になって判明ww

マザーボードとファンの4PINコネクタが直接つながる訳で、つまり、PC側からFANの回転数もコントロール可能だという事になります。

スイッチなんか不要でしたww

はぁ? ・・・なんだコレ?w

まぁしかし! お陰で色んな勉強にもなった訳ですし、勉強したからこそ、マザーボードに専用コネクタが用意されてる事にも気が付けた訳です!ええ!そうなんです!

こんな状態に陥る精神的作用のことを、正常性バイアスと呼ぶ訳ですが、ええ、放って置いて頂きたいと思いますw

さて。

気を取り直して、黙々と作業を続けますw

自作したスイッチ・パネルから出てきたケーブルを、敢えてベリフェラル4PINの電源ケーブルへと接続し、内部の作業は完了。

実際にアルミフレームに取り付けた状態。やっぱりボタンは黒が良かったなぁ・・。

では、フィルター交換の終わったフロント・パネルも装着。

最初の頃に思ったよりは良い感じになりました。

では、実際にフロント・ファンを駆動して、本当に吸気できてるのか?を確認します。

ティッシュを近づけた所、この通り。ちゃんと吸い込んでます。

ちなみに、このスイッチ・パネル周辺も、吸気口を開けておいたので、この通り、ちゃんと吸気出来てることが確認できました。

元がグダグダだったので、このメインマシン君の見た目は、個人的にはかなり若返った印象なのですが、恐らく世界中でそう感じるのは私だけだと思いますw

そして。

色々と苦労したり勉強になったりで完成した、フロント・ファンのスイッチですが、これがあるお陰で、必要な時だけファンが回せる様になった訳です。

それはそれで、ちゃんと役には立つ訳でして・・・ええ。

ファンの騒音が気になったら止めれば良いですし、CPU温度が上がれば、駆動させて多少は冷却のお手伝いをさせることも出来る訳ですから。

で。

今回取り付けたファンを駆動させてみました。

Cooler Master Silencio FP 120 PWM の駆動音ですが・・・

其徐如林 (静かなる事林の如しw)

いや、本当にめっちゃ静音で、最初はスイッチが上手く機能して無いのか?と焦ったレベルの静かさ。

本当に静かなファンです。つまり・・・

・・・常時回しっ放しでも全く無問題ww

う〜む・・・スイッチ、いらんやんw

ただ、回しても回さなくてもCPUの温度に変化が見られず、これってどうなん?という基本的な疑問が出てきましたw

そうなると今度は、元の鎌のマークの SCYTHE KAZE-JYUNI SY1225SL12M 1200RPM だとどうなるのかな?というのを試したくなるので、この後、再びファンを交換してみました。

確かに、鎌のマークの SCYTHE KAZE-JYUNI SY1225SL12M 1200RPM は駆動音が気にはなるのですが、吸引力はこっちの方が強いことが判明。

気になる場合は、駆動音はボタン一つで消せる訳で、しばらくはこのままKAZEシリーズを使う事に決定しましたw

え?そうなん?w

つまり・・・結局、何だったのか?何がしたかったのか??

という結果に終わりましたw