レザークラフトに挑戦 |

【L字ファスナー付きミニワレット その3 完成!】 |

ようやく最後の工程というか、当初の目的だった、L字ファスナーへの変更でどうなるか?を学ぶ、というか確認するところまで到達しました。

今回も、知りたかったのはファスナーの扱いなので、このタイプのミニワレットの場合はほぼ最終工程間際なんですよね。

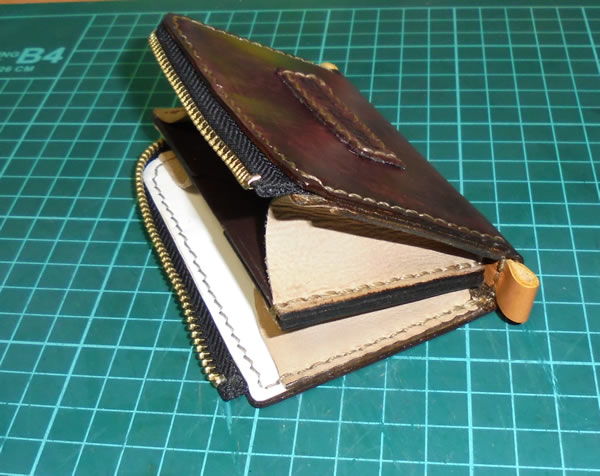

という訳で完成です。

【目次】

・これが今回の目的地!

・まさに蛇足のストラップホルダー取付w

・いよいよ最終工程。

・完成と反省会。

今回もマチパーツには、ヤギ革を使ったのですが、焦げ茶と白の中間となっていて、何気に良い感じに収まってます。

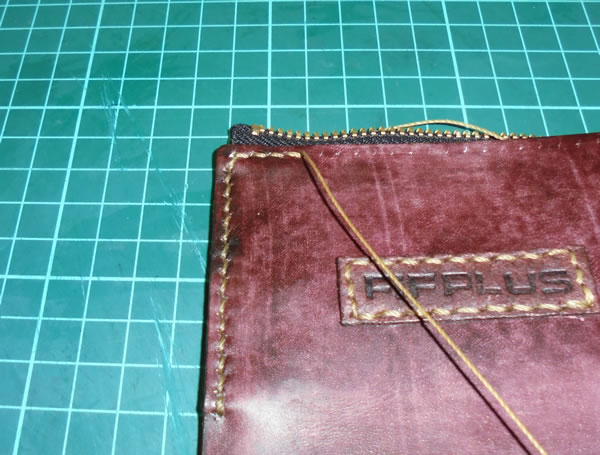

作ってる時は気にならなかったのですが、こうやって見るとこの時点で、ファスナーがヨレヨレになってますよね。

結構適当に作業してしまった気がしてたのですが、それが如実に現れてますねー。

・・・もっと慎重にやらないとダメですね。

この、ファスナーの縫い付け作業ですが、やはり最初の数針が難関ですね。

何がどうなってるのか判らなくなりそうですし、針もスッと通ってくれません。

以前も同じことを書いてますが、この最初の数針を超えると急に楽になります。

そしてそのまま縫い進めた結果!

そして、ここで行き詰りました!!w

なるほど、L字タイプにした為、ここからファスナーの縫い付けが始まるのですが、その意味が脳内でイメージ出来てなかったので、この部分をどう縫うのか?なんて全く考えていませんでした。

えーと・・・どうすりゃ良いんでしょうかね?w

全く想像できてなかったので、菱目の位置も合ってませんし、いや、合ってないというか、何が正解なのかがそもそも判らない、という状況に。

とりあえず、それらしい場所で、それらしく縫い付けて先へと進みました。

けどまぁ、御覧の通り、美しくありません。

この時点でもう私的には失敗が確定したのですが、じゃ、どうすれば成功なのか?は勉強不足過ぎてまだ判らずにいます。

お店に並んでるL字ファスナーの財布なんかを観察したりしてますが、意外にも割と荒っぽいというか、予想以上に雑というか、結構大胆に縫ってあったりするので、なかなかどうして頭に入って来ないんですよね。

結局、私がお店で見て参考にする、というのは、つまり大量生産の工業製品なのであって、職人さんによる手縫いの革製品なんてなかなかお目に掛かれないんですよね。これが。

当然、本当に高価な品はそういう訳でも無いんでしょうけども、そんなお高い財布を扱ってて、しかも手に取って入念に観察可能なお店なんて近場にはありませんからね。

・・・という訳で。

今回のチャレンジの目的地はここだった模様です。

この、ファスナーの最初の部分をどうするのか?はもっと勉強と確認が必要だという事が判りましたので、「L字タイプに変更した場合、どんな問題が起こり得るか?を探る」という初期の目的は達成(?)出来たと思います。

という訳で、問題を発見しつつも片面を縫い終わったのですが・・・

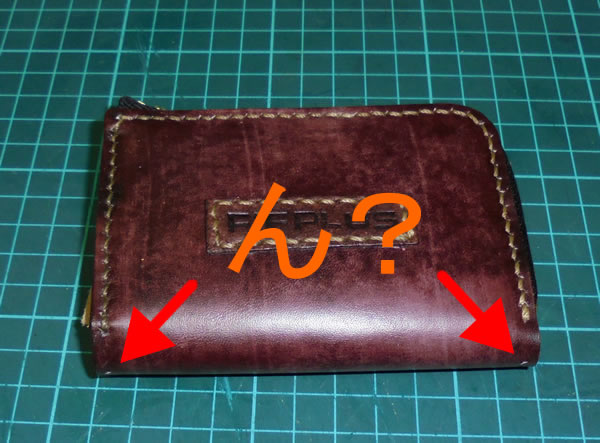

更にもっと予想外の、凡ミス発生。

なんと、正面側と背面側で、打った菱目の数が全然違ってた模様ww

正面側は、底面の手前でキッチリ終わってるのに、背面側に打ったハズの菱目が底面を通り超えて見えてしまってます。

我ながら・・・全く何を考えて作業してたんでしょうかねぇ・・・

こうやって見ると一目瞭然です。

底面はそもそも縫う予定が無いにも関わらず、底面どころか、底面の中央線を超えて正面側に迫る勢いw

実際に数えてみると、5つくらい多く穴を開けてしまっていた様です。

ざっと2cmですかね。

このサイズ感の作品で、2cmも間違うともうダメですねw

これはかなりみっともない失敗ですが・・・さて、どうしたものか・・・

大失敗のリカバリー方法を色々と考えた結果、まぁ試作品というか練習作品なので、更に別の実験台にもなってもらう事にしました。

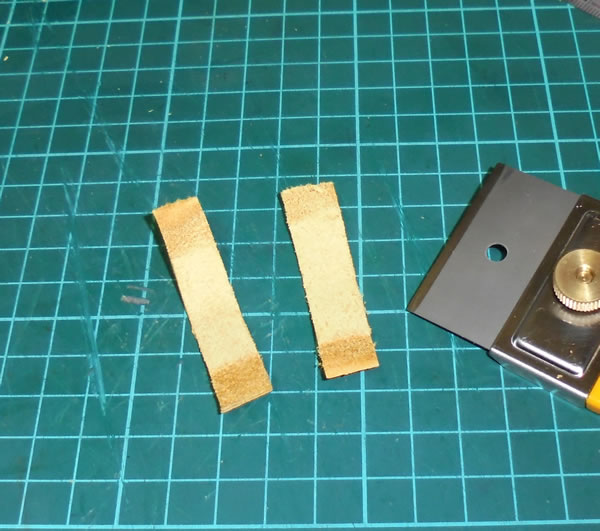

妻のトートバッグの持ち手の修理に使ったソフト鞣しのハギレがあるので、それでストラップ取付用の・・・ええと・・・何という名称が分かりませんが、あの、ペロっとした部品を仕込むことにしました。

ストラップ通し?ストラップホルダー?・・・名称は判りませんが、ここではストラップホルダーと呼ぶことにしましたw

2cm分も多めに開け過ぎてしまった菱目穴を利用して、ストラップホルダーを縫い付けることで、この失敗をリカバリーする作戦です。

正面から見てどちら側に付ければ良いのか判らなかったので、今回は敢て両側に取り付けてしまうことに。

ストラップホルダー用のパーツは、接着して縫い付ける部分が二重になって分厚くなるので、別たちで漉いておきました。

しかし・・・本当はどっちに取り付けるのが正解なんでしょうかね?

個人的には両側にあると便利だと思うんですが、まぁ見た目は良くないですよね。

という訳で、縫い付け完了。

底面に開けてしまった余分な菱目穴はどうにか誤魔化せましたw

だけど・・・どっかで見た事ある様なフォルム・・・え〜と・・・ハッ!!

これ・・・メンダコっすよね?w

※軟体動物門頭足綱八腕類メンダコ科に属するタコの一種

いやまぁ、メンダコならせめて可愛ければ良いんですが、当然ながら可愛い要素も特にありませんし、うん、めっちゃ恰好悪い感じになりましたね・・

ま、どんまいw

はぁ・・・とりあえず。

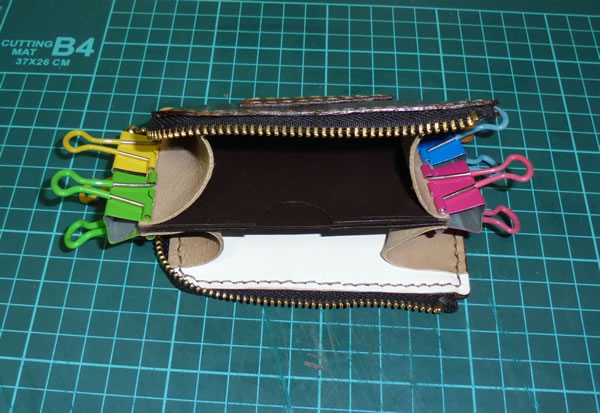

なんとか気を取り直して、中のポケットを取り付けていきます・・・

マチの部分は、とりあえずは、型紙通りお手本通りに作っています。

接着剤は、いつものボンドエースです。

まさしく安心と信頼の接着剤ですよね。

しっかり接着出来たら、マルチステッチンググルーバーでラインを引いて菱目を打ちますが、これも最近の手順のまま、菱錐で開けていきます。

ちなみにですが、ダイソーの謎の白い革は論外としても、今まで購入したその他のどのダイソーの革も、刻印にしろラインにしろ、しっかりした押し跡はつきません。

なので、マルチステッチンググルーバーを使っても、痕跡が僅かに薄っすら残る程度なので、何度も何度も擦ってから、痕跡が残ってる内に素早く菱目を打ちます。

ファスナーで隠れる側は少し面倒ですが、まぁ大したことはありません。

L字にした事で、露出しっぱなしになる側はもっと簡単になりました。

こちら側はずっと露出することになるので、コバ処理も入念に行いました。

こうやって見ると、なかなか渋くて良い感じなのですが、細かい部分を見ると、ポケットパーツの最上部から、ファスナーが閉じてくれる場所までの空間が広過ぎますね。

これだと中身がこぼれ落ちてしまいます。

たぶん、1円玉とか50円玉は飛び出してしまうんじゃないかなぁw

もう完全に設計ミスです。

やっぱファスナーが波打ってますね〜

こういう事では、とてもとても他人様に見て貰えるクオリティーには至ってない訳で、まだまだ修行が足りませんね。

以前に作った、ラウンドファスナータイプの練習作品との比較。

左側が今回の物でファスナーもダイソー。

右側が以前の物でファスナーは手芸店で買った物。

細かい話ですが、ファスナーはやはりダイソーの物よりも、手芸店で買った物の方が段違いに良品で、開け閉めの違いもハッキリ判るくらいにスムーズです。

ともかく、縫い付けの技術がまだまだ不足してるので、もっと作らないとダメですね。

さて。

両側にストラップホルダーを設けてみたのですが、ま、不格好ですよねw

ファスナーが何となくヨレヨレっとしてますが、縫い方の問題が大きいとは思います。

思いますが、もっと以前に初めて扱った時の、手芸店で買ったファスナーは、そんな風にはなってませんので、やはり品物としての品質の違いはあると思います。

という訳で、完成です。

こういうチャレンジを行ってる人は多いと思うんですが、そういった場合、完成作品はその後どうなってるのですかね?

私の場合は、現時点では誰かに貰ってもらえなかった作品は棚に飾ってるのですが、その内にそんなスペースは直ぐに無くなってしまう訳で、そこからどうしてるのか?に興味があります。

今回のコレは、完全に棚に居残り続けるヤツですけどねw

L字ファスナーの、ファスナーで覆われない革の見た目が好きなので、これはもう少し上手に作れる様になりたいと思います。

途中で何度となく反省してますが、ファスナーがヨレヨレになってます。

縫い方があまりにも未熟なのは置いておくとして、どうも、ダイソーのファスナーと、手芸店で買ったファスナーとでは、かなり品質の差があるように思います。

スライダーの動きも全然違って、ダイソーの物は多少カクつくのですが、手芸店の物は非常に滑らかなので、確実に品質の差があるというのが私の個人的な結論です。

しかも、値段はほぼ同じなので、今後は手芸店で買うことにします。

ところで。

ダイソーの謎の白い革と、その仲間達の在庫はこれで全て使い果たしましたw

今後は、ダイソーの別のシリーズの革を使いながらも、徐々にですが、そろそろヌメ革を使っていこうと思い始めています。

取り扱いの違い、感触の違いなど、少し気になる様になってきたので、実験や試作なんかは今まで通りダイソーの革を使うにしても、それで完成度が低くとも構想通りの物が出来れば、同じ物をヌメ革でもう一度作る、というルーチンにしようかな、と。

という訳で、次回は、これまで2回チャレンジした、このファスナー付きミニワレットを、更に少し自分なりに再アレンジして、もう一度トライしてみようと思います。