レザークラフトに挑戦 |

【オリジナル免許証入れを作ってみる その1】 |

なかなかの困窮世帯となってしまってますが、心の余裕は欲しいものですw

とは言え、決して安くは無い素材をジャンジャン買って遊ぶ余裕は無いので、手元にある材料でやっていくしかありません。

練習として同じ物を適当に作ってみる、という感じで貴重な革素材を使い捨ててしまう訳には行きませんので、一つの作品を作るにも、それで何かしら学び取れるものが無いと無駄になっちゃいます。

現時点では、作った物は基本的には無駄になるにしても、ですよ?ww

と言う訳で、購入したり無料配布されてる物をダウンロードした型紙は、その構成とか考え方なんかを勉強させて頂く教材として使うことにして、自分が欲しいと思ってる革製品を作ってみる、という趣味の基本を突き進むことにしました。

【目次】

・デザインから型紙作りまで。

・必要なパーツを染めてみる。

・染めてみた結果。

前回、自分で型紙を作ろうとしてる、という話を少ししましたが、これがなかなか・・・

まず、型紙がどういうものか?すらよく判ってませんからねww

なので、実際に買った型紙を研究したり、以前に作ってみた時の事などを思い出しながら、何がどうなってるのか?何が必要なのか??の勉強です。

そして当然、型紙を作るにしても、「何の型紙」を作るのか?は決めないと、話が進みませんよねw

まず、自分が今欲しい革製品は何か?

財布なのか、小銭入れなのか、定期入れなのか・・・

散々考えた挙句に、免許証入れに決定!

この、現在使ってる、というにも心苦しいくらいのヤツですが、たぶん革製です。

もちろん、高い物では無いですが、どうやって手に入れたかは微塵も覚えていませんw

もう見るも無残なくらいにボロボロなのですが、機能面ではかなり気に入っていて、手頃な値段で同じ様な品物と出会えないが故に、何十年も使い続けていたので、これを機に 本革&手縫い で自作してみる事にしました。

今使ってるものと同じである必要は無いので、自分が欲しくなる様なデザインにしたいのですが、それとともに、今のと同じ以上の機能性も欲しいです。

今使ってる物はそこそこ収納性があって、透明セルが幾つも使われていますので、それらの機能性は採用しようと思います。

この透明セルの扱いについては、また後日、取り組みたいとは思います。

以前、パスケースを作った時に挑戦してみたのですが、この時はこの透明セルを革に縫い付けてみたのでした。

ところが、御覧の通り、酷い有様でまぁ大失敗したのでした。

透明セルに穴を開けると、セルに開いた穴の周囲が凸凹になってしまい、何もかもがガタガタになってしまったのに加え、そもそも穴のあけ方も縫い方も下手糞なので、こんな結果になりましたw

これ以降、機会があると、透明セルが使われてる色んな商品を観察してきましたが、ミシンで縫われてる物が殆どなので、正直、あまり参考にはなりませんでしたw

その後、縫わずに接着する方法もありな様なので、しっかり貼り付ける方法を色々と実験していました。

自作刻印の実験に使ったヌメ革の端切れを使って、色んな接着方法を試してみました。

透明セルに関しては、やはりその内に別で取り上げたいと思います。

と言う訳で、そんな作業も先には待ってるのですが、まずは型紙作り。

型紙らしき物?を作っては、紙を使って実際に作ってみて、失敗した箇所を修正して、また作ってみてを何度も繰り返しました。

やがていい感じの試作品? ・・・というか、試作品の試作品?的な物が出来ましたので、これを作る為の型紙をちゃんと作り直して、実際に革を裁断して行きます。

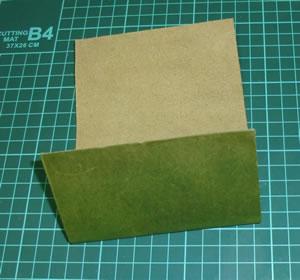

今回は、「ベリー」と呼ばわれる腹側の柔らかい部分のタンニン鞣しの革で、緑の物を使ってみることにしました。

よく判りませんが、「品質的に低い」とされてる部位だそうです。

素人の私にとっては、当然、そんなもん関係ありませんw

これはかなりお安く買わせて頂いた物なのですが、その割にはしっかりしてるので、練習にはもったいないのですが、ありがたく使わせて頂く事に。

タンニン鞣しの革ですが、元が柔らかい革だからなのでしょう、とてもしなやかに曲がってくれて、手触りが良いです。

ちなみにですが、購入したての時は、正直、そこそこ嫌な臭いがしましたw

物凄く青臭いと言うか、カメムシ的な匂いと言いますか、科学的な異臭という訳では無く、むしろ自然の中にある嫌な臭いと言う感じでしょうかね?w

我慢して匂いを嗅いでいると、口の中に苦味やエグ味が広がって来る感じです。

要するに、たぶんこれがタンニンなんじゃないかなぁ?とw

タンニン鞣しの革の匂いは嫌いじゃ無いどころか好きな訳ですし、確かに最初は「失敗したかもー」と思ったのですが、この匂いは段々と抜けて薄まって行き、結局は全く気にならなくなりました。

以前、100均で買ったハギレの臭いに耐えきれず捨ててしまった事があるので、ちょっと焦りましたが、問題ありませんでしたので、今回の作品が上手く完成したらまた購入させて頂こうと思ってます。

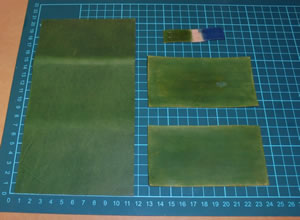

今回メインで使うベリーの革ですが、厚さが約2mmあります。

3つ折りのデザインなのでそれだけで6mmという厚さになってしまいます。

ピタっと折り曲げれる訳では無いので実際にはもっと分厚くなります。

これにポケットパーツを幾つか貼り合わせると、直ぐに1cm以上の分厚さになってしまいますので、その辺のパーツは1mm以下のヌメ革を染めて使おうと思います。

当然ですが、出来るだけ同じ色にしたいです。

なので、クラフト社さんの染料を買ってみました。既に焦げ茶は使った事があります。

手元にある緑と青のベリー革と同じに染まるかどうか?それがどの色なのか?やってみないと判らないので、かなり時間を掛けて吟味しましたが、オリーブと紺の二色を購入。

事前に刻印の実験で使ったハギレで染色実験してみましたが、この小さなサイズだから、という事もあるのでしょうけど、全く同じ色に染まった様に見えます!

正直、これは悩んだ甲斐がありましたw

ちなみに、紺色の方も同様に、手元の青色の革と同じ色に染まりました!

染色液の色の選定ですが、幸運にも一発で目的の色を購入できたので、さらに作業を進めて行きます。

ポケットパーツの型紙ですが、ここに至ってもまだサイズや形を試行錯誤中w

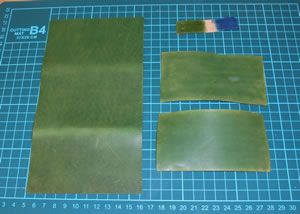

しかし、ともかく必要なサイズは確定したので、パーツを切り出して行きます。

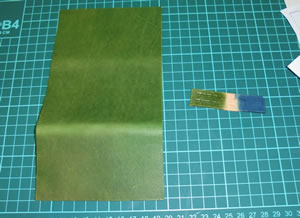

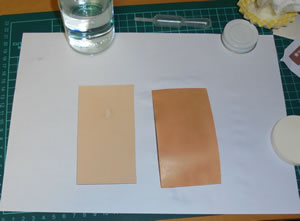

1mm厚の生成りのヌメ革ですが、これは「ワケ有り」という事で安く買えた物です。

写真の中央部に白っぽい大きな傷?がありますが、勉強中の私にとっては、値段が安い方が重要なので、全く問題ありません。

というか、今回は透明セルを使う場所を切り抜く予定なので、そこに傷の部分をあてがいます。

これを、自作の型紙通りに切り出して、いよいよ染色作業にチャレンジしてみることに!

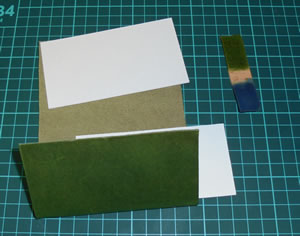

まずは、ボトルの裏面に記載の「使用法」に書いてある通り、しっかり湿らせていきます。

右側が水を含ませたスポンジで拭いた状態。

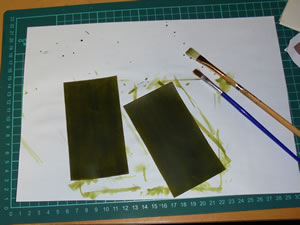

で、初めは薄めた染色液を、手持ちのTAMIYAの筆で縫ってみたのですが、全然色が乗って行かないので、次第に染色液を濃くしていき、最終的には原液のまま塗りました。

筆が細すぎた事もあって、かなりムラになってしまいました。

思った以上に均等に染色するのは難しいようです。

先達の方々の作業を見ると、スポンジを使ったりして、一気に大きな面積を染めて行く感じですが、それをやると、染色液の歩留まりが悪くなるので、今の時点ではちょっと真似する勇気がありませんw

しかし、今回の様に染料をケチって、小さな筆でやるとムラが酷くなりますし、染料の染み込みが早いので広範囲に塗れない為、逆に染料を無駄にしてしまってる気もしてきました。

これは改善の余地ありですね。

少し乾かしては、原液を上塗りすることで、かなりムラは無くなりましたが、それでもかなりの筆跡が残ってしまいましたw

塗りムラもそうなんですが、ちょっと・・・色が違い過ぎる様な気がするんですよね。

これはどうみても別の色ですよね?

うーむ・・・・ミスったかも。

それと、なかなか酸っぱい匂いがしますね・・・

と、何となく失敗の予感に凹んでいたのですが、しばらくして様子を見ると・・・

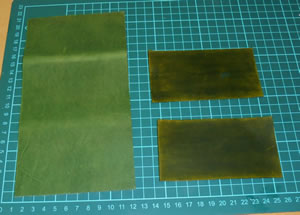

おおー!

乾燥が進むにつれて、何となく同じ様な色に見えてきましたwww

いい感じですねー!

翌日。

なんと!

しっかり乾燥すると、ほぼ同じ色に!!

最初のハギレを使った実験結果は正しかったのでした!

ただまぁ、かなりの筆ムラが残ってしまいましたね。

大半は透明セルと組み合わせるので切り抜いてしまいますし、どちらにせよ。折り畳んだ中身に遣う予定のパーツなので、まぁ、セーフとしますw

それと、当然ながらこれまで全く知らなかった、この染色液の匂いですが、これはそうですね、木酢液の様な酸っぱい匂いがしますね。

そこそこ匂いますが、乾燥させていくと徐々にマシになっていき、数日も経てばもう判らなくなりました。

たぶんですが、また濡らしたりすると匂いは戻ると思いますが、染めた後に仕上げ剤を塗ったりするので、結局は判らなくなるんじゃないかなーと想像していますw

ようやく再び取り組み始めたレザークラフト。

ここからは試行錯誤の連続になるので、かなりの長丁場になる予定ですw

新しい事に取り組むと、それに応じてもっと色んな新しい事に出くわします。

今回の、この免許証入れが完成するまでに、どれだけの事を学べるでしょうか。