レザークラフトに挑戦 |

【免許証入れ PARTⅡ その3】 |

2022年の秋も深まり、紅葉が見ごろになってきました。

そして、またもやコロナの波・・・第8波が押し寄せ始めた11月です。

まぁ、やれるだけの対策をやった上で、粛々と生活していく以外には選択肢なんか無いんですけどねw

という訳で、100均、ダイソーで買った革を使った免許証入れ作りの続きです。

【目次】

・今回も脱線から。~針ケース~ 実はコバスーパーを試してみた。

・コバコートも試してみた。・・・なるほどね!

・ホビーかんなを使って、いつも通りのコバ処理。

さて。

今回はいきなり脱線から始まります。

実は、前回、コバコートとかコバスーパーの話題を取り上げてるので、ほとんど同じ内容になってしまうのですが、前回は、勢いで感想だけ書いてしまったので、今回は、自分用の備忘録もかねて、もう少し詳細に書いておくことにしました。

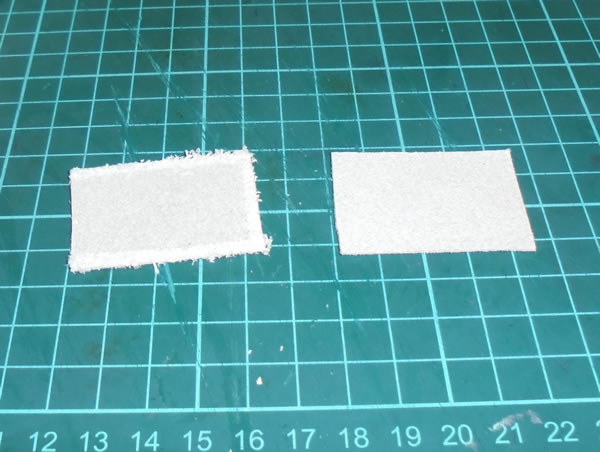

私はまだまだ見よう見まねの素人だし、お金にも困ってますwので、こういった物も基本的にはほぼ全て捨てずに残しておいて、色んな実験とかに使ってるのです。

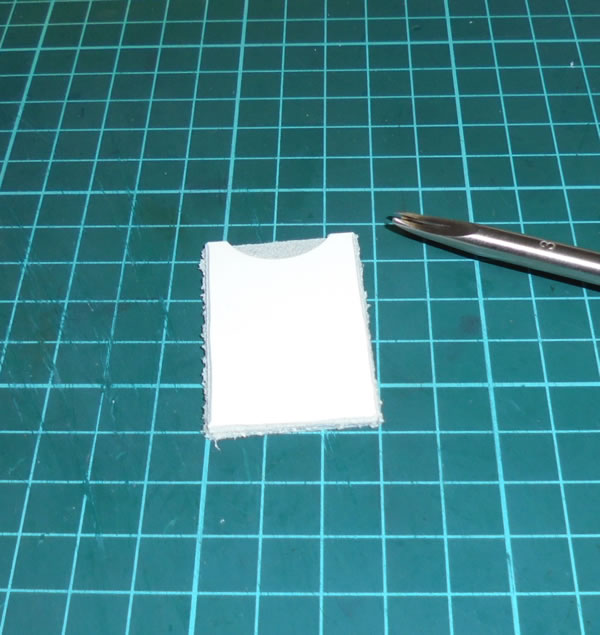

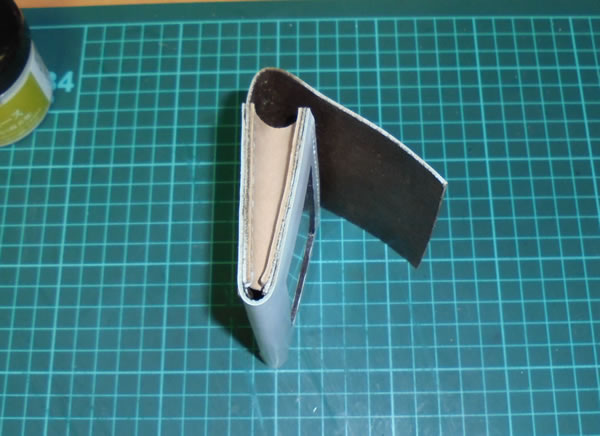

で、これを使ってコバスーパーを試そうと思ったのですが、ただ塗って捨てるのももったいないので、いつも使ってる針を入れる針カバーを作ることに。

針は、初期に幾つも買った・・・というか、最初の頃に買った初心者用セットに色んな長さや太さの物が入ってたのですが、毎回、その中から何となく使い易そうなものを選んでる内に、一番細くて短い同じ針ばかり使ってる事に気が付いたのです。

ところが、100均で買ったプラケースに、それら全部の針を入れてるので、その中からこの一番小さな針を摘まみ出すのに毎回苦労してたのでしたww

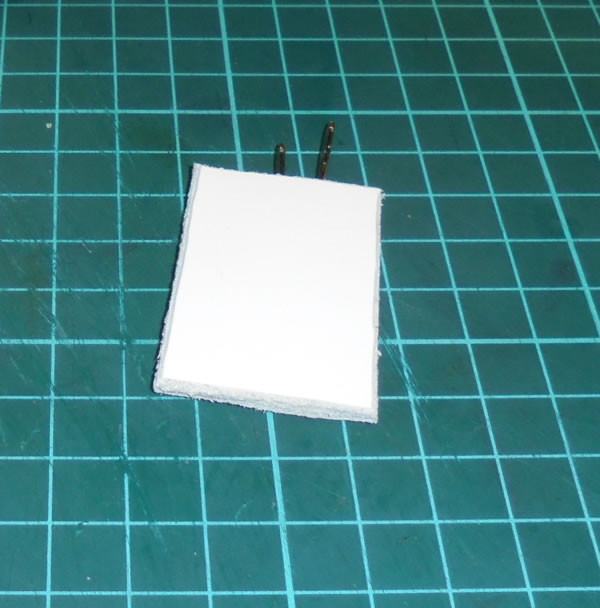

なので、スッと取り出せるように、こんな感じのカバーに収納した上で、プラケースに入れることにしました。

別に何か難しいことをする訳でも無いので、無計画&適当にやっていきます。

無計画に作業を進めてますが、途中で、色んな道具の使い方なんかを確認したりしながら、素材も時間も無駄にしないようにしていますw

切って、貼って、削って・・・いつも通り、この革のコバはボロボロになりますw

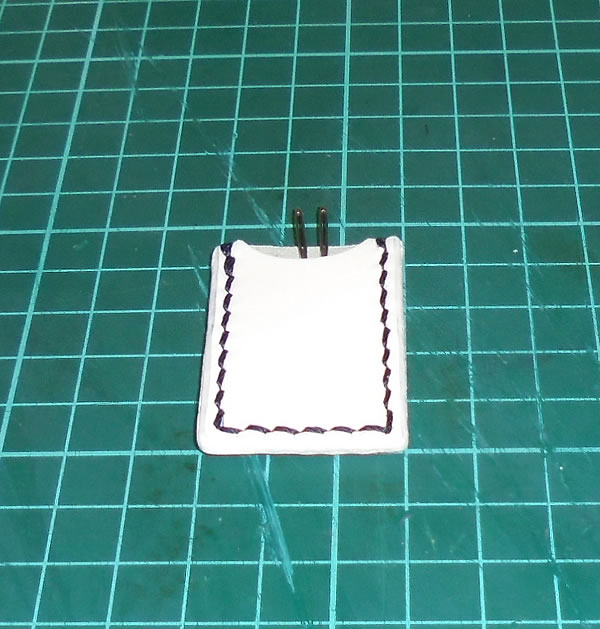

しかし挫けずに、菱目打ちで穴を開けて、サササッと縫って・・・

それでも残る、コバの繊維屑をライターで炙ってから、もう一度軽くコバを整えて・・・

軽く整えたコバに、白のコバスーパーを塗ってみました。

一応、初めてでは無いので、スムーズに塗り終えましたが、まぁ、想像通りの結果が得られましたw

この革には、このコバスーパー(白)は良いですねw

もう今後は、このダイソーの謎の白い革を買うことは無いと思うのでアレですが、コバの処理方法の一つとして、理解しておく手法だと思うので、やってみて良かったです。

・・・写真が白飛びしてしまって、全く伝わってきませんけどもねww

もう一つ。

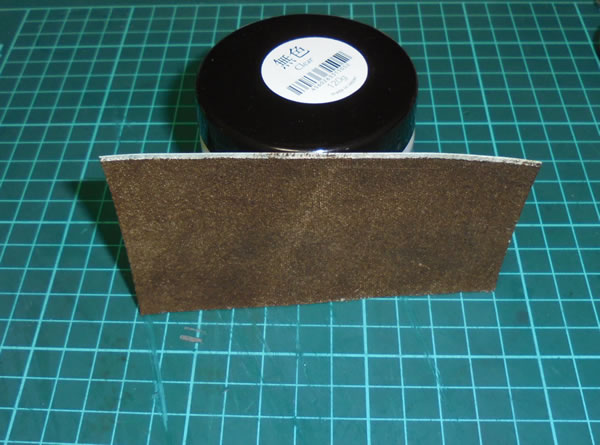

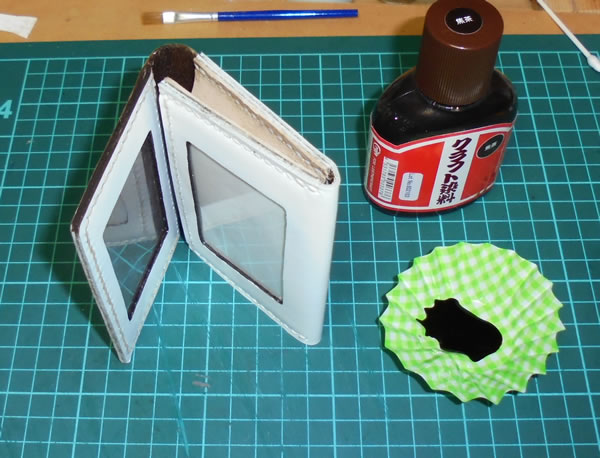

今度は、やはり綺麗に磨けないコバを茶色にしたい場合です。

一応、焦げ茶色に染めてしまえば、かなりマシにはなる事は、経験上、判ってるのですが、手間が掛かるので、今度はコバコートを使ってサクッと処理出来るかどうか?を実験してみることに。

・・・実験というか、練習ですねw

実は、最初は、白のコバスーパーを試してみたのですが、無計画だった為に、問題が生じてしまいました。

先に床面を茶色く染めてしまってるので、そちら側にコバスーパーがはみ出ると、想像以上に汚くなってしまう事が判明。

しかも、塗料の乗りが悪いので、何度か上塗りが必須です。

すると、上塗りする毎に、はみ出してしまう確率が上がってしまう訳で、現時点での自分にはかなり難易度が高いという事が判りました。

マスキングする方法があるのかどうか判りませんが、何かしら対策を取らないとダメじゃないかなぁと思います。

で、改めて、焦げ茶のコバコートを塗る実験ですが・・・。

当然、この焦げ茶色の塗料が、白い銀面側にはみ出た方が被害は大きい訳ですが、この手の素材の場合であれば、銀面側はたぶんマスキングし易いと思います。

しかし何よりも、床面と同じ系統の色であれば、床面にはみ出てもほとんど目立ちませんのであまり神経質にならずとも良い、という大きなメリットがあることを知りましたw

もっと言うと、最初から、ほんの少しですが、床面側にはみ出させながら塗る、という手法が可能で、そうすると、銀面側にはみ出る確率を大きく下げられる、という事が判りました。

あまり判りやすい写真が残って無いのですが、かなり綺麗にコバを処理することができました。

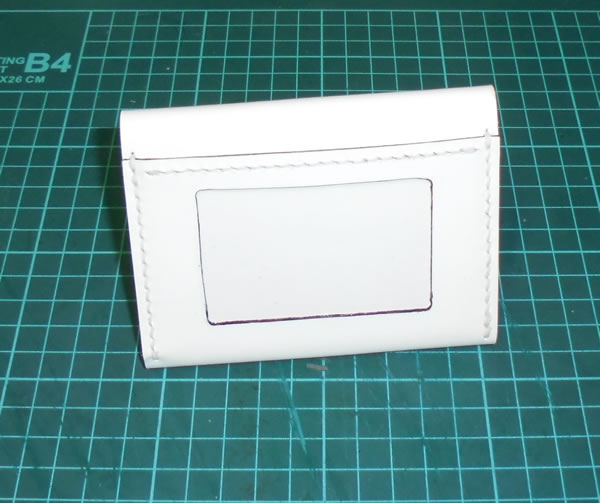

それともう一つのメリットとして、今回の作品の透明セルの様に、樹脂パーツを使ってる場合、革と透明パーツの境目も、このコバ処理剤でコーティングしてしまえることが判りました!

もちろん、ちゃんとしたヌメ革で作る場合は、こういう作業や工夫はあまり不要という事になるのですが、基礎知識としては知っておきたい部分かと思います。

デメリット的な点としては、かなり光沢仕上げになる点ですかね?w

想像以上にツヤツヤなコバに仕上がります。

ですが、それもたぶん工夫次第でどうにか出来ると思います。

例えば、何度も重ね塗りして塗料の層を形成してから、その表面を薄く削って艶消し仕上げにするなど、方法はいくらでもあると思いますからね。

タンニン仕上げではない革の場合は、コバスーパーやコバコートによる仕上げが必要になるケースが多くなるでしょうから、これはとても良い経験でした。

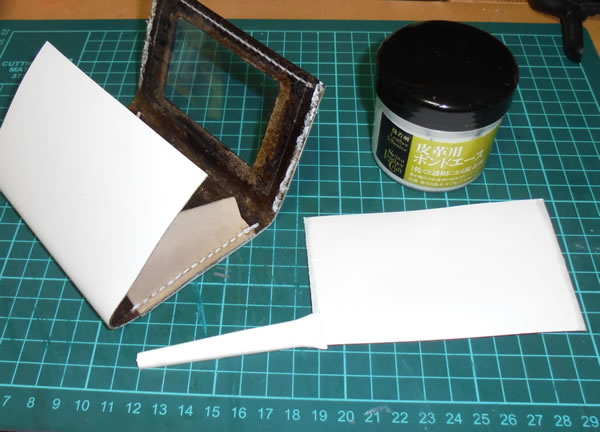

ただし、今回は初めてヤギ革を使ってることもあるので、縫い合わせて層が出来てるマチ部分に関しては、通常通りの手法でどうなるか?を見てみようと思います。

では、残りの作業をどんどん先に進めていきましょう。

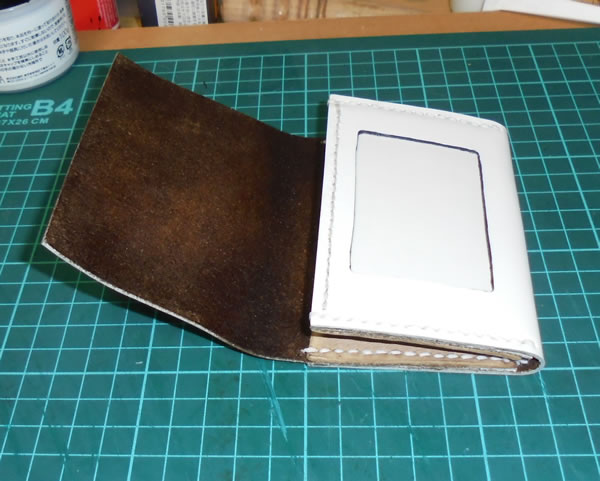

淡々と作業を続け、手縫いの行程が終了しました。

革を複数枚重ねた場所の、段差を均一にする作業は結構大変です。

特に、ヤスリ掛けやコバ磨きが出来ない、比較的やわらかい素材を使ってる場合、段差は切って整えるしかありません。

ちなみに、「ヘリ返し」 という手法があるのですが、現時点ではまだ手を出さないことにしていますw

薄い革と芯材を組み合わせて作品を作るという、新しいジャンルに足を踏み入れるにはまだ現在取り組んでることがあまりにも初歩の初歩時点ですし、ヌメ革などを使ってやるには、漉く、という作業が必須になりますので、それはもう少し今学んでる部分が上達してから取り組みたいと思ってるからです。ええ。

必死の言い訳完了!!

ええと・・・話を元に戻しますw

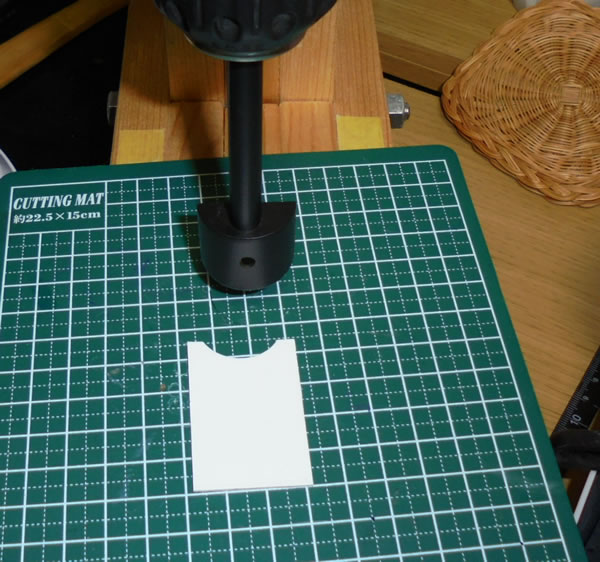

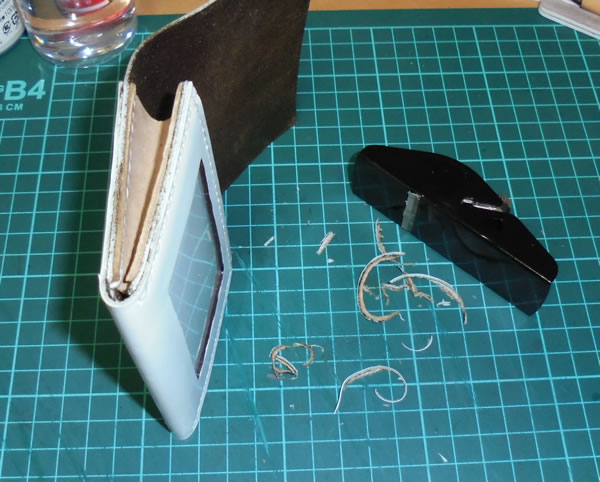

段差が出来てしまった部分で、切って整えるのが困難な場合、しかも、ヤスリで整えるのも難しい場合、このカンナがあると便利だなぁと思ってたのでした。

プロの職人さんであれば、革包丁とかべつたちとかでササッと整えてしまう技術を持ってます。

私も何度かトライしてきましたが、当然ながらそんな簡単ではありませんので、それはそれとして、このミニカンナを試してみたかったのですよね。

決してそんな高額な道具ではありませんし。

使ってみた結果!

サックサクに切り整えることが出来ました!!

これは凄いです!w

ちなみに私が買ったのは「髙儀」のホビーかんなです。

このサイトで言うところの、ちゃんとした道具(信頼出来る企業の製品)ですw

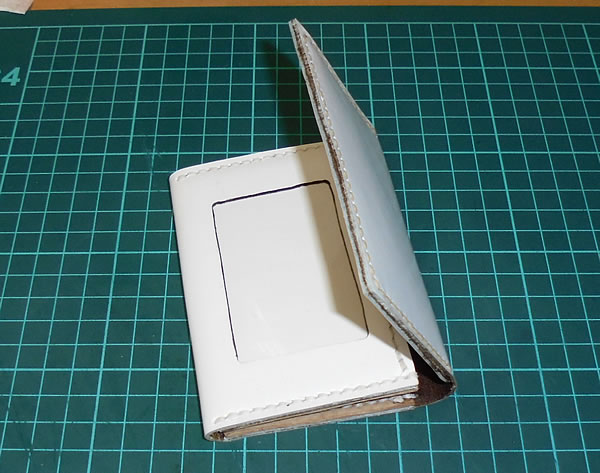

という訳で、これで組み立て工程は完了しました。

・・・ここに来て、気になってる点があります。

ここまでの画像を戻って確認すると判るのですが、初期の行程で、何日も掛けて、しっかりと型をつけて、勝手に広がってしまわない様にしたのですが、いつの間にか、自然に広がってしまう様に戻ってしまってたのでしたw

いやーホント、面倒なことですw

最初にヌメ革で作った作品は、その後ずっと使ってますが、全くこういうった事にはなってません。

開ければ開いたままでいてくれますし、閉じれば閉じたままでいてくれますw

仕方がないので、もう一度、がっつりと型をつけるのですが、この段階ですと、透明パーツに折れ目がついてしまう可能性がかなり高いです。

・・・まぁ、仕方ありませんw

売り物では無いので、やってみてどうなるか?が確認出来てラッキーくらいに考えてやってみました。

今回も2日間ほど掛けてみましたが、特に大きな問題も起こさずに、再び閉じた状態をキープ出来る様になってくれました。

ただし。

今度は開いた状態をキープすることが出来なくなってしまいましたwww

ま、しゃーないですw

さて。

ミニかんなで整えたコバは、いつも通りクラフト染料で染めてから、磨いたり、磨いたり、あるいは磨いたりしていきますw

思った以上に綺麗に仕上がりました!

やはりコバコートとは違って、かなりナチュラルな感じがします。

まぁしかし、結局どっちが良いか?となれば、ケースバイケースとしか言いようがありませんね。

という訳で、ほぼほぼ完成です。

次回は、最後の仕上げと反省会という事になります。