レザークラフトに挑戦 |

【 菱目打ち機の自作 前編 】 |

さて、レザークラフトでは避ける事の出来ない、音と振動の問題について、実に多くの方が自力でマシンを作って乗り越えてる、という情報を得ました。

その後、更に調査を進めた結果、他にも幾つかの方法がある、という事を知りました。

一つは、菱目打ちを使って、革に印を付けるだけで、実際の穴開けは「菱錐」という道具で一目一目開けていく方法です。実はこれが本来の菱目打ちの使い方?らしいのですが、勉強中の私にはよく判りませんw

この方法は、熟練するまでは時間が掛かるのと、ホックやカシメ、ハトメといった金具を取り付けるには、どっちにしても叩く必要があります。なので、これはこれで将来的な目標の一つにしようと思います。(※2023.03.07追記:その後、菱錐をメインに使うようになりました。)

もう一つは、「菱目パンチ」という道具を使うことですが、まず値段がお高いw 一つの種類で2000円以上はする感じです。幾つかの歯数やピッチを揃えると、それなりのお値段になろうかと思われます。

それと、取り扱いについても、簡単そうな見た目とは違い、それなりに熟練度が要求されるようです。もちろん、金具類の取付は出来ませんので、やはり叩く必要があります。

という訳で、結局は叩く作業からは逃れられない事が判明w

菱目打ち機という呼称のマシンですが、どうやって菱目を開けるか?に関わらず、我が家には必要な道具である、と判定。

では、いい加減、覚悟を固めて、菱目打ち機を作ってみましょう!

正直・・・避けて通りたかったので、覚悟を決めるまでかなり悩みましたw

【目次】

・方針を確認w

・遂に作業開始!!

・とん挫。

もっともポピュラーなのは、前回、適当に絵をかいて紹介したタイプ=型紙を販売してくださってるサイト様を始め、多くのブログや動画が紹介してくれてるタイプでしょうか。

くどいかも知れませんが、この基本的な仕組みと、必要な材料を最初に考案して、世間に知らしめてくれた方には本当に感謝です。

※その後、この装置は、レザークラフトを始めるにあたって誰しもが目にする超有名サイト、「レザークラフト入門講座」 様が考案されたものだと判りました。サイトで木材カット用の型紙が販売されています。

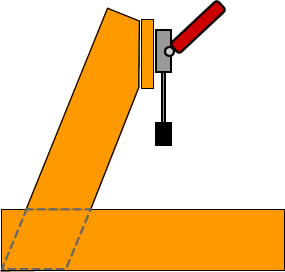

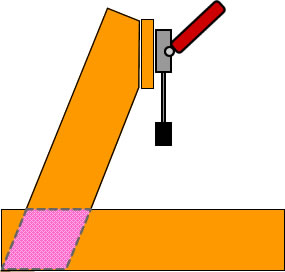

このもっともポピュラーなタイプの場合、土台に対して支柱が斜めに取り付けられて、この角度差によって、上部と下部に長さの差が出来て、そこが作業台になります。

非常にシンプルで、必要な材料も少なくて済みます。多くの方々が自作に成功しておられる様です。

但し、このタイプを自作する場合、支柱が斜めになってる点が、個人的にかなり気になります。しっかり計算した上で作れば良いのでしょうが、その場合も木材カットの精度が重要になって来ると思うので、その点のハードルがそこそこ高くなります。

一応、その点については、ホームセンターとかで、正確にカットしてもらえば解決ですが、自分自身で設計した場合、その角度で強度は保てるのか?とか心配にはなります。

ホームセンターでちゃんとした道具が使える場合は、正確な穴開け加工とかも可能でしょうから、やはり、それが最善だろうと思います。

多くの場合は、2×4(ツーバイフォー)材を使っておられて、支柱も一本の材で構成されてる様なので、それならそんなに精度を気にする必要は無いかも知れませんね。

最低限、斜めに倒す角度に応じて、トグルクランプを取付ける箇所が土台に対して垂直になればOKなんじゃないかな、と思います。

さぁしかし。

今回、私の手元には全く別の用途で使ってた1×4(ワンバイフォー)木材が余っており、近所のホームセンターは持ち込み材の加工が出来ないので、自力でカットするしかありません。

・・・というか、そんな木材が手元に余ってる理由ですが・・・

実はレザークラフトを行う為の作業スペースを設けるのに、本棚を2つ撤去したのですが、それらの本棚を固定するのに使ってた木材が1×4で、長さが180cmほどあって、それらが3本も余ってしまってるのでしたw

これを使わないのは勿体ないですからね。

という訳で、強度を考えると、1×4材を重ねて分厚くして使う事になりますが、ノコギリを使って手作業でやることになる訳で、複数の材を、自分で設定した全く同じ角度で正確に斜めカットという至難な作業が必要になります。少しでもズレるとガタガタになりますからね。

その上、重ねて厚くするとは言え、1×4という、2×4の半分の薄さの材を使うので、よほど頑丈に組み立てないと、斜め支柱の接続部に対して、テコの原理で大きな力が掛ってもたないんじゃないかなぁ・・・と心配なのです。

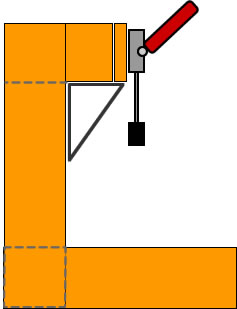

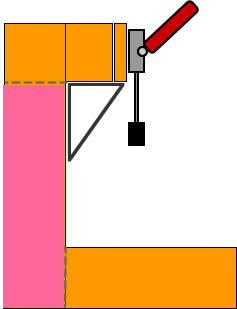

という訳で、それ以外の色んな方々の挑戦例も参考にさせて頂いた結果、基本は、斜めになる箇所を無くし、全て直角に組む方針にしました。

・・・能書きが長い!w

これなら、力はこんな感じにかかるのかなぁ・・と想像w

※まぁ後々、色々と勘違いしてた事が判る訳ですが・・・

やっと方針が固まったので、必要な材量を揃えます。

と言っても、トグルクランプとそれに取り付けるドリルチャック。そして、両者をジョイントする、ネジサイズの変換アダプターですね。

ずっと以前は、アダプターが無かったのか、トグルクランプ側のボルトに合うナットを、ドリルチャック側に接着するのがセオリーだった模様ですが、アダプターがあればその工程は不要です。

今ではこの3点をamazonで一気に注文可能になってますので、躊躇なく購入w この3点の合計で3,000円弱です。(2021年6月現在)

※購入し易くする為にamazonの広告を貼ってましたが、amazonが画像バナーを廃止した為削除しました。楽天市場ではネジ・アダプターが検索出来ませんでした。

2×4材で組み立てる、メジャーなタイプの場合は、これら3点セットと、2×4の木材、あとは各種ネジ類程度ですかね。材料費だけなら、全部足しても5〜6,000円程度でしょうか。

では、本題の、胴体部分を作って行きます。

まずは、どんなサイズ感で、1×4材をどう使うか、全部でどの程度の材が必要で、それ以外のネジ類なんかもどうするか?頭を整理していきます。

チラっと写真に写ってるのは、下で説明しますが、この切断に際して、絶対に譲れない重要なポイントがあります。

それは・・・「直角」 です。

斜めに切るのが難しいから、という理由で直角構成にしたのですから、絶対に直角に切らねばなりません!w

しかし、フリーハンドだと、素人にとっては直角も難しいのです。

そこで!これの出番!ww

もう随分前にDIYで必要となって買った物(30106)で、その時は正確に60度で木材をカットする必要があって購入したのでした。現在は、90度と45度に特化して進化したソーガイドも発売されてる様なので、一応、上に広告を貼っておきました。

で、今回は正確に90度でカットする為に使った訳ですが、私の持ってるもの(30106)は、従来型の、どんな角度にでも合わせられるタイプなので、微調整に手間取りましたが、ちゃんと90度でカット出来ました。

これがあれば、斜めカットも出来るやん?

・・・と思うでしょうが、ええ。そうなんですw

これを持ってる事を忘れてた上に、実際にカット作業を終えてから、「・・・良く考えたら、斜めでもカットできたかもね〜w」と気が付いた訳です。

・・・ええ、いつもの事ですねw

ちなみに、これに付属してるノコギリが、これまたメッチャ切れますので、1×4材くらいなら1分も掛からずに切れます。手動とは言え、作業時間は短くて済みます。

では輪ゴムを使って仮組して見ましょう。

ここまで来れば、後はもう、これらの木材をネジで接合していくだけですので、簡単ですね!w

・・・この時点では、リアルガチでそう思ったんですよね・・・

ところが暫くして、「これって本当に直角なのか?」という疑問が湧いてきました。

直角というか、地面に対しての垂直を測るには、まず水平が確定してないと駄目ですよね・・・と気が付いたのです。

土台部分が、地面と水平になることは、1×4材を信じるしかありませんが、この時点で、各パーツに何かしらの歪みがあって、微妙に揃ってない事にも気づきました。

統一規格の1×4材とは言っても、微妙に幅が違ったり、自分でカットした切断面ではなく、買った時点での切断面が微妙に直角で無かったり。0.2〜0.3mm程度の差があるのです。

この微妙な差は、やがて無視出来ない段差となっていき、徐々に全体に狂いを生じさせます。

とりあえず基準として、土台の5枚の材の底辺を完全に揃えることにして、ここを基準に全てを調整していく事にします。

んーーーしかしっ!

水平を測る水準器が無ーい!!

まだまだ長くなりそうなので、一旦ここで中休みw

これは記録ですので、実際には既に完成して使用していますが、記録を辿ることで、どこで何を勘違いしてたか?とか、どうしてそうなったのか?とか、具体的な原因なんかが判ると思うので、お暇であれば、読んで頂ければ多少なりとも参考にはなるかと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3901308f.7465f90b.39013090.f200f1e2/?me_id=1206032&item_id=12269544&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0722%2F4967521317634.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39013600.18924345.39013601.6cbd8172/?me_id=1422651&item_id=10121993&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdreamstore365%2Fcabinet%2F10201689%2F8585233_0.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/390140c1.01c30c44.390140c2.77f22ca5/?me_id=1198680&item_id=11087026&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftuzukiya%2Fcabinet%2F0%2F0%2F4637%2Fz02-0329.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/390140c1.01c30c44.390140c2.77f22ca5/?me_id=1198680&item_id=12855813&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftuzukiya%2Fcabinet%2F0%2F0%2F898%2Fz02-0409.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)