レザークラフトに挑戦 |

【 初めてのレザークラフト 再開と完成! 】 |

思わぬアクシデントの検証と対応が完了し、ようやく初めての小銭入れ作りを再開することが出来ました。

クラフト社のキットは、説明書が非常に判り易く、本当にガチの素人である私でも、どうにか迷わずに作業を進めることができました。

ここからは、経験値が低過ぎる事が最大の問題になってくるだろうと思います。

【目次】

・接着したり縫ったりする練習

・接着したり縫ったりしてみた!

・一応、工程は一通り終了!

キットに付属してる、裁断済みのヌメ革は、たぶん1.5mm厚。私はよく判らないまま1.0mm厚のヌメ革を購入していたので、キット付属よりも薄い革で作ってる事になりますが、その分、柔らかいので、初めての場合はたぶんメリットの方が大きいと思います。

まだ綺麗には裁断出来ませんでしたが、自力での裁断が終わり、床面磨きも済ませ、必要箇所にバネホックを取付け、コバ磨きもやりました。

次は、接着 と 手縫い という作業になります。

接着という作業は、後で縫い付ける場所を仮止めする為に必要です。

・・・たぶんw

革に使えるボンドであれば何でも良いという事らしいですが、その場合は、例えば、プラモデルやDIYが趣味の人ならだれでも知ってる、コニシのボンドとかでも良いでそうです。

ちなみにですが、SEIWA社のこのボンドエースですが、接着力も強く、乾燥も早いので物凄く使い易いです。

強いて難点を言うと、乾燥が早過ぎて、私の様な初心者だと、容器の中の未使用分を使いきる前に、駄目にしてしまうかも知れない、という事でしょうか。

という事で、接着の実験と、縫う練習を開始しました。

接着は、裁断した後に残った中途半端な部分を使い、それに加えて、100均の端切れも使っての縫う練習です。

縫うに当たっては、糸セットを購入済みなのですが、この糸に、ロウ(蝋)を塗らないといけない、という事を知りました。

レザークラフト用に、既にロウ(蝋)が塗られた、ロウ引き糸という物が売ってるそうで、購入済みの糸に塗る為のロウと一緒に、ロウ引き糸も購入してみました。

どちらにしても、まずレザークラフトでの、糸の使い方を学んで、少しですが練習してみました。

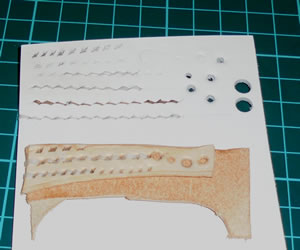

菱目打ちの練習や、1mmのヌメ革を3枚接着してみた端切れに、ちゃんと菱目打ちが出来るかとか、色々と実験しながら、針と糸の取り回しを確認。

最初の針と糸のセットに入ってた糸は、自分でロウを塗ってから使いましたが、ちょっと細すぎるという印象を受けました。

ただ、練習に使ってる白い端切れは、100均で買った謎の革で、菱目の穴が、カッターナイフの先端で突いた様な感じの穴なのが原因なのかも、と思わないでも無いです。

一方で、ヌメ革の端切れには、4mmと3mmの菱目打ちを試してますが、まず、菱目が直線的に打ててないので、こちらも微妙ww

白い糸だとよく判らないので、色の付いたロウ引き糸を買い足してみました。

針と糸の取り回し方は慣れてきた、というか意味は何となく判りましたが、ネットで見てるプロの職人さん達はむろん、趣味でレザークラフトをやってる先輩諸氏の縫い目と何かが決定的に違うんですよね・・・

まだまだ均一とはいかないまでも、一応は平行な斜め線の連続になってるので、縫い方を決定的に間違ってる訳では無いとは思うんですが。

他の方々の作品は、こんなに斜めでギザギザな感じにはなって無いと思うんですよね。

しかも・・・ちゃんと縫えれば、表側は斜めになって裏側は一直線になる、という事らしいですが、私の縫い目は表も裏も斜めw 同じ様にやってるつもりなんですが、なんでこうなるのか・・w

とりあえず、接着剤の扱い方や性能を理解し、針と糸を使った縫い方の基本は、一応・・・なんか不安だらけですが・・・は理解出来た気がするので、いよいよ実践。

そう言えば、接着したら、ローラーでグリグリと接着面を圧迫すると、より良く接着させることが出来るらしい、ということでローラーを購入。

全く買うつもりは無かったのですが、他の買い物の送料を浮かせる為についでに購入してみました。

100均とかでも手に入りそうなアイテムと思いきや、実際、届いてみると、その重さに驚きました!

この重量感は、何故か安心感を与えてくれますw

では、いざ!

薄く伸ばした接着剤を、少し乾かしてから接着し、ローラーで圧迫を加えると、予想以上に革同士がガッツリと接着されました。本当に想像以上にガッツリです。

レザークラフトをやってる方にとっては普通の事なんでしょうが、初心者の私からすると、革という素材が、接着剤でこんなにガッツリと接着出来るとは思いもしませんでした。

この、接着した部分に穴を開けてから縫っていく訳で、これが今回のレザークラフト初挑戦のクライマックスですが、その前に、ローラーを購入した際に、同時に買ったものがこれです。

菱目打ちは、以前に適当に買った物があるにはあるのですが、お手本には2mm幅と書いてあり、また、この間に得た色んな情報でも、2mm幅(他社だと4mm表記・・・謎w)の菱目打ちは持っておくべきだと判断。

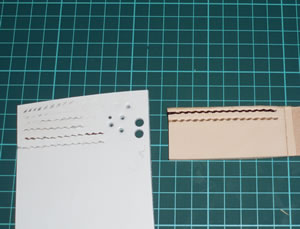

早速、この菱目打ちを、自作の菱目打ち機に装着して穴開け。

これは非常にスムーズに完了し、下手糞ながらも縫い終えたのがこちら。

更に何度か練習した上で、縫い始めてから、左右の縫い目が違い過ぎることが気になり過ぎて、実は一度縫った向かって左側の糸を切って、改めて縫い直したりしましたが。

それでも全く均等に縫えてませんからねw

一目、一目、ちゃんと確認しながら糸を引き締めつつ縫ったのですがねぇ・・・

それと、これはまたこれからの課題ですが、縫い終わりの所、色んな方々のお手本を見せて頂きながら練習したのですが、肝心の実践の時に手順が判らなくなって上手くいきませんでした。もう一度、糸を切ってやり直せばよかったのでしょうけども、いつまで経っても完成しないので、今回はこれで終了。

しかし・・・「縫う」という作業は何十年ぶりでしょうかねww

これで完成!と言いたいところですが、ガンプラ、というかプラモデルと同じで、パーツを接着して終わりじゃないんですよねw

どうにか、基本的な工程は完了しましたが、キットの説明書によると、縫い終わったら、面取りし、コバを磨いて仕上げを行う、という事なのですが、面取りを行う為の道具が無いので、コバ磨きをしていきます。

※本当は、この時は「面取り」の意味が解らず、読み飛ばしただけなのですが。

前にも書いた気がしますが、革は磨くと色や質感が大きく変化しますが、それ以前に、ヤスリ掛けによって形を整える事も出来ます。

レザークラフトというものを知らなかった自分にとっては、これが非常に意外というか驚きでした。

という訳で、仕上げ作業を行います。

よく判らないので、切った直後にサーっと磨いてはいます。

サンドペーパーはもちろん、ヤスリ関係は大抵のタイプは持ってますぜw

水で磨いた後、トコノールを塗ってまた磨きます。

うーん・・・なんか違う気もしますが・・・

一応は、全ての工程を終えました。

これで完成という事にはなるのですが、何と言いますか、これは、プラモデルでいう所の、「素組み」という状態でしょうか?w いや、「パチ組み」に近いかも。

素材である革そのものと、縫った糸の色を変更しただけですが、まぁ「素組み」でしょね。

キットに入ってた革よりも、ちょっとだけ薄い革を使ったので、折り返しの部分に型をつけたり、菱目打ちや、縫う作業はかなり楽に作業出来たんじゃないかな?と思ってます。

出来栄えはともかく、初めてのレザークラフト作品、完成です!

キットの素組みとは言え、最初の作品なので完成すればそれなりに嬉しいものです。

この完成品を家族に見てもらった所、「その色はどうなん?」とか「なんでピンク色?」という意見が大勢を占めましたw

確かに自分自身も、革の色って、もっと茶色いものだと思ってたので、こんな感じの色の革が届くとは、当初は全く思ってなかった訳です。

しかし、これが革の「生成り」の色だという事を今回初めて知りました。

他の色が良い場合は、染色済みの革を買うか、自分で染色するかですが、後者の場合は当然ながら生成りからの方が良いと思うので、結局は初心者の内は「生成り」が良いのだろうなぁ、と思います。

まだ当分は練習を続ける事になるので、色に拘るよりも、値段に拘りたいので、よほど奇抜な色で無い限りは、出来るだけ安い革を選んでいきたいと思いますw

失敗作を量産するに決まってるので、その失敗作は誰にも貰ってもらえずに溜まっていく訳で、生成りの方だと、せめて経年劣化を楽しめますからね。

必死の予防線w

一応は完成ですが、それでもプラモデラーの端くれとしては、やはりコバ処理に関して、ちょっと気になります。

実は、この第一号作品は2021年の6月の父の日に、既に親にプレゼント済みですが、この後、もう少し弄ってみたので、その残りの記録は次回移行に。