レザークラフトに挑戦 |

【オリジナル免許証入れを作ってみる その8】 |

遂に、最終工程まできました!長かったですねーw

さて、もう一押しですかね。

【目次】

・透明セルを縫い付ける?

・とりあえず完成。

・まだまだ勉強不足!革素材の種類。

当初の予定に無かった、「透明セルの縫付」ですが、以前の失敗に懲りてるので、セルがボロボロにならない様に、とても小さな穴を慎重に開けたのでした。

なので、縫う針も細い物を使い、糸も同じ色の細いものを選択して縫い始めました。

真上に見える部分は背面になりますが、比較するとめっちゃ貧相になっちゃいますね。

もう、途中で糸を切ったり、抜いたりして縫い直す事に躊躇が無くなってますw

他の部位と同じ太さの糸にして縫い直すことにしました。

少し縫って見ても、やっぱこちらの方が綺麗に見えますね。

糸は太くしたのですが、針はそのままにしたので、針は通るけど、糸がなかなか通らない、という訳の分からない状態wになってしまいましたが、途中から慣れてきて、スムーズに縫えるようになりました。

思った以上にスムーズに縫えたので、勢いでマチと接着してしまいました。

で、接着したまでは良かったのですが、折角、割と綺麗に縫えた部分の詳細の写真を撮るのを忘れてしまいましたw

まぁ、これは後からでもしっかり見える部分だからどうでも良いですね。

しかし、今回の予定に無かったセルの縫付作業ですが、なんとなくコツを掴んだと思うので、今後は縫えるなら縫おうを思います。接着方式も併用すれば、見た目を保ったまま、しっかりした取付が可能だという事が判りました。

ぶっちゃけ、勢いでやってしまった事とは言え、正直、チャレンジして良かったです!

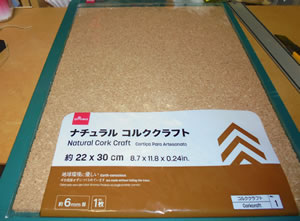

これを適当な大きさに切ります。

これが何かと言いますと、最終的に残ってる、縫うべき場所、つまり、メインポケットを構成する部分で、マチと透明セルを持った部分の縫付なのですが、これが大変なのですw

正面パーツには菱目を打ってありますが、マチ側には打てていません。

表側に打った菱目穴と、マチ側に貫通させないといけませんが、その際に、1cm以下の隙間にこのコルク板を嵌め込んで下敷きにして、菱ギリで穴を貫通させることにした、という訳です。

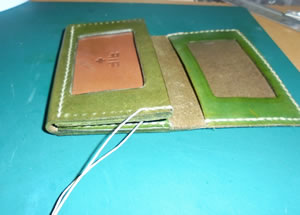

この通り、セルパーツの縫付に関しては、割と上手くいった、と言えるかと思います。

少なくとも、見るに堪えないほどのガタガタではありませんので、以前のパスケースの時よりは成長したんじゃないかなぁ、と思いますw

ちなみにですが、この写真の通り、向かって右側の作業は非常に慎重にやったので上手く出来たのです。

しかし・・・、その後の左側の穴開け作業は、変に手慣れてしまった事もあって、うっかり調子に乗ってサクサクッ!とやってしまい、菱ギリがコルクボードをも貫通して反対側にまで突き刺さってしまってたのでしたww

マチパーツに、一列の余計な穴が開いてしまう、という、本来であれば大事故な訳です。

が、まぁしかし、ギリギリ目立たない部分である事や、菱ギリの先端で開けられた穴なので、かなり小さく目立たない穴でもあった事などから、今回は無視する事にしましたが、今後、同じ様な作業をする際には要注意ですね。

という訳で、最後の作業に入っていきますが・・・

予想通りに、隙間が狭すぎてかなり大変w

針が、スッと抜けないので、何回も手に針を刺してしまいましたw

が、これも直ぐに慣れて来まして、途中からはスイスイとまでは行きませんが、どうにか縫い進める事ができてきました。

色々と改善の余地はありますが、それはさておき、どうにかこうにか、組み立て作業についてはこれで完了です。

ほぼほぼ最初に思い描いた通りの物が、どうにかこうにか出来上がりました!

縫い目に関しては、以前よりはかなり改善されたと思います。

しかし、こうやって写真で見ると、ヌメ革を染めたパーツと本体のベリーの部分の色がかなり違いますよねー。

でも、実際に手に取って見てる限りは、気にならないんですよね。

まぁ、光が当たって色が変わるという事は間違いないので、やがては全て同じ革で作るべきでしょうね。

もちろん、まだ完成した訳ではありません。

最後の仕上げ作業が残ってます。

ところで。

これも当然ながら、これまで全く知らなかったのですが、今回使ったベリーと呼ばれる部位の革は、高級品にはあまり使われないお腹の部位だそうで、特性的には、柔らかい&きめが粗いので、まぁそれなりにお安い、という事でした。

で、この柔らかい&きめが粗い、という性質上、コバ磨きには不向きだそうで、どんな製品のどこに使っても良いという素材ではない、という事のようです。

それと、折れたり曲がったりする部分の内側に使用するのもおススメではない、という事でした。

銀面が剥がれて浮いてきてしまうらしいです。そうなると、そこから劣化して破損したりもする、という事の様です。

正面の表紙的な部分も、そうそうは反対側まで曲げないですので、今回、それに該当するのは、激しく折れ曲がったりする部分は、メインポケットのマチ部分だけ、という事になりそうですが、そんな事とは全く関係無く、単に素材の厚みの関係から、マチ部分については、ベリーではなく、自分で染色したヌメ革を使いました。

まぁ知らなかった事とは言えラッキーでしたw

で、ここで今更ながらの疑問が。。

ベリーという革がそういう性質なのは判りましたが、じゃぁ、今まで使ってたヌメ革ってどこの部位なんだろう?という疑問ですよね。

単に「ヌメ革 ヌメ革」と呼んできましたが、、、

実は、このベリーの革ですが、商品説明に「オイルヌメ革」と表記されてるので、これはこれで「ヌメ革」という事になりますよね。

じゃぁ、これまで私が単に「ヌメ革」と呼んできた、「生成りのヌメ革」「タンロー」って、どこの部位なんだろう? って疑問です。

よく調べたら、なんと!

「様々な部位」という事で、特定の部位では無いという事でしたw

という事は、明確にベリーとかバットとかショルダーとか、キッチリと部位名が示されてなければ、どこの部位か判らないから、自分で見極めてねって事で良いのかな?と。

なるほど、プロの職人さんが仕入れる単位と、私の様な、ガチ中のガチな素人wが買う革の大きさや単位は、それはもう全然違う訳で、実際、私が買ってる素材は、全て「ハギレ」という扱いになってますね。

なので、このサイトでここまで表記してきた、「ヌメ革」という呼称は、たぶん間違いじゃ無いけど非常に不正確な呼称として使ってた、という事になりますかね・・・

ええと、物凄く勉強不足で済みません・・・

革の種類についてですが、その動物の種類はもちろん、年齢、部位、産地、なめし方なんかの違いで呼び名が異なったり、混同されてたりすることもある様ですね。

もっと調べると、本来は混同なんてあり得なくて、ちゃんとそれぞれに規定があったりもするみたいです。

そこら辺の話は、現時点の私レベルにはハードルが高過ぎるので、それは追々勉強して理解していければ良いなぁと思います。

ついででアレですが、このサイトは、こんなレベルのガチ素人による、レザークラフトへのチャレンジのお話なので、色んな勘違いや間違いはどんどん出てきますが、気にしないでくださいませw

という訳で、次回、いよいよ仕上げ工程で完成ですねー。

長くもあり、そしてまた、色んな事が学べた挑戦でした。