レザークラフトに挑戦 |

【L字ファスナー付きミニワレット改 その3】 |

ブログにも書いてますが、2022年12月も終盤を迎えたこの時期に、突発性難聴という病気を発症してしまい、一時的に聴覚に著しい異常を来たしてしまうという羽目に。

文字通り、噂通り、

本当に突然発症する、という事を実体験しました。

発症直後の3日間ほどは、かなり不安かつ不快な状態だったのですが、とても幸運なことに、速やかに良いお医者さんに診てもらえた事で、聴力はかなり急激に回復して、検査の結果としての異常は残ってるものの、日常生活に大きな支障は無いと思えるレベルに。

突発性難聴の原因はよく判ってないらしいのですが、ストレスも原因の一つだとかで、いや確かに、コロナ禍によって陥ってしまった厳しい生活苦からはまだ脱していないし、見通しも立ってませんので、強いストレスを感じながら生きてる、というのは確かですけどねw

ま、そんな中ですが、コツコツと学びを続けています。

【目次】

・ファスナーの取り付け。

・菊寄せ。

・ようやく手縫い工程に。

以前、実際に比較してみた結果から、ファスナーは全て手芸店で仕入れた物を使うことに決めたので、見た目は似てますが、これらはダイソーで売ってる物とは全く異なりますw

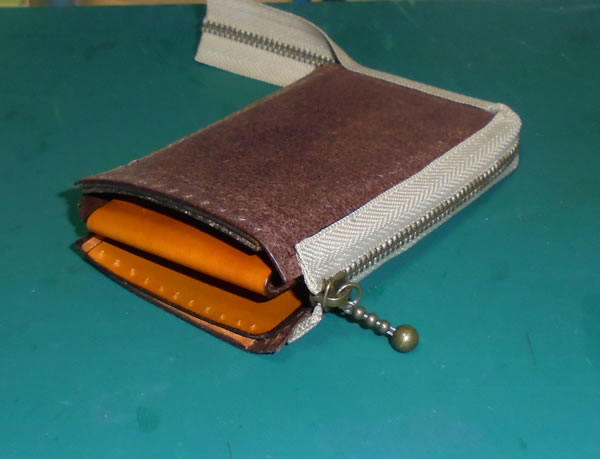

何度も書いてますが、まだ勉強中なので内側パーツには牛床革を使っていますw

本来であれば銀面付き革の床面になる部分なので、こうやって見る分には当然ながら特に違和感はありません。

床革に拘ってる訳では無いのですが、まだまともな作品が作れない練習中においては、非常に安価である、というのは何にも代え難い最大のメリットですからね。

床革は、素材の部位や厚さによっては手で簡単に破れるほど弱いので、そういったあまりにも弱い部位は最初から使わないにしても、例えば、この写真の様な工程の時点でこの面に布等をベタ張りしてやれば、それなりには強度UPにはなるのかな?と思ってます。それで得られる強度とその手間をどう考えるか?は、まだ勉強不足なのでちょっと判りませんw

床革と言っても、こういった小物に使う場合であれば、そこまでの重量や衝撃、引っ張る力なんかに耐える必要性がある訳では無いので、要するにどんな経年劣化になるのか?というのがやはり一番気になる所ですかね。

エイジングしない、経年変化しにくい、という情報は幾らでもあるんですが、どう劣化していくのか?がまだ判らずにいます。

さらに勉強して、安心安全に利用出来る知識を得たいと思います。

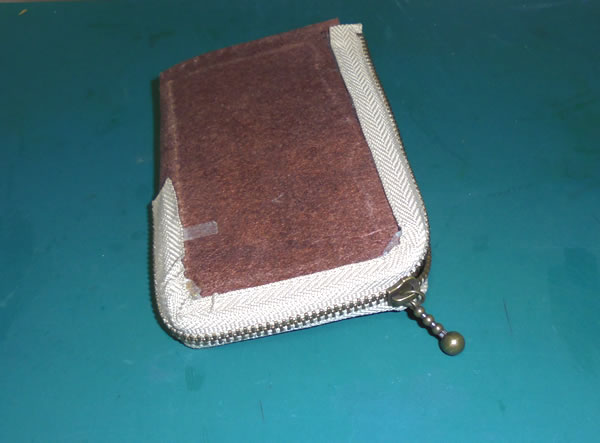

さて、ファスナーを貼り付ける為のラインを引いて、いよいよ貼り付けていきます。

まずは長さの確認ですね。ええ。

L字なので、30cmのファスナーだと少し多めに余るので切ってしまいます。

まぁ、そうやって切ってしまう姿を写真に収めつつ、全くもっていつも通り、順調にファスナーの裏表を間違って取り付けてしまってることに気が付きましたw

・・・この時点で気が付いたのでセーフw

角の部分を残してしっかりと貼り付け、菊寄せに挑みます。

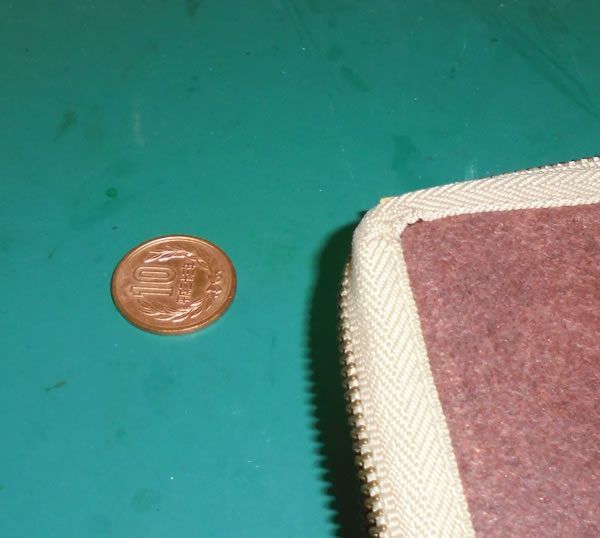

今回も、角のRには10円玉を使ったのですが、どこかのサイトだったか動画だったかで、菊寄せの際に、コインを使うと良いという話を見たんですよね。

どこだったか覚えてないので申し訳ないのですが。

で、うろ覚えながら、やってみたところ・・・

おー・・・なんとなく、それっぽい結果にw

私の場合の、菊寄せの失敗ポイントですが、、、

大きな山を2つに分けるところまでは良いんです。

それを更に細かくしようとすると、それぞれの山がだらしなく潰れてしまって、綺麗な皺にならなくなるのです。

少し引っ張りながらやるとか、細い道具を使うとか、両面テープや接着剤をちゃんと塗っておくとか、そういうのは判るんですが、まだなかなか上手くいきません。

今回は、山を2つに分けた状態で、それを10円玉で圧し潰すように平らにならしてしまうという、実はなかなかの運ゲー要素たっぷりな手法を試してみました。

角の先端から、10円玉の縁を使って山を潰してしまうだけなのですが、今回は2回ともスムーズに菊寄せっぽい結果が得られました。

ただし、最初の2つの山の間の谷間が大きすぎるとたぶん失敗します。

正攻法で綺麗な菊寄せが出来た方が良いに決まってはいるのですが、まぁこういう方法もあるんだなぁ、という事で、ちょっとした経験値UPな技だと思いました。

2か所の菊寄せポイントをどうにかクリアーしたので、あとは適当に始末するだけです。

ファスナーの残りの部分は、底部分に貼り付けておしまいなのですが・・・

今回もすっかり忘れてたのですが、ここにも角がある訳で、ここも菊寄せとは言わないまでも、綺麗な始末が必要ですよね。

今回も、後から気が付いてしまったので、発生した皺をどうにか分散させるしかありませんでしたが、もっと綺麗に処理しないと、完成後、表面から触ると奇妙な皺があることは判りますし、革に皺模様が浮き出てくる可能性もあるんじゃないか?と思います。

さて、ファスナーの貼り付け作業は完了しました。

菊寄せも含め、引き続き幾つかの課題があることを確認しましたので、今後の為にメモを残しつつ、先の工程へと進みます。

さぁ、手縫いの工程です。

ですが・・・。

縫っていく順番を決めないといけません。

縫う前に接着するのですが、接着したことで、可動部が減少して、パーツ同士の組み合わせに支障が出てしまい、手縫い作業が不可能になったりする事はある訳です。

当然、その逆もまたしかりで、先に縫っておかないと、後からでは針が通せなかったりしてしまう可能性も出てくるので、貼り合わせる順番、縫う順番、は真面目に考えた方が良いと思うのです。

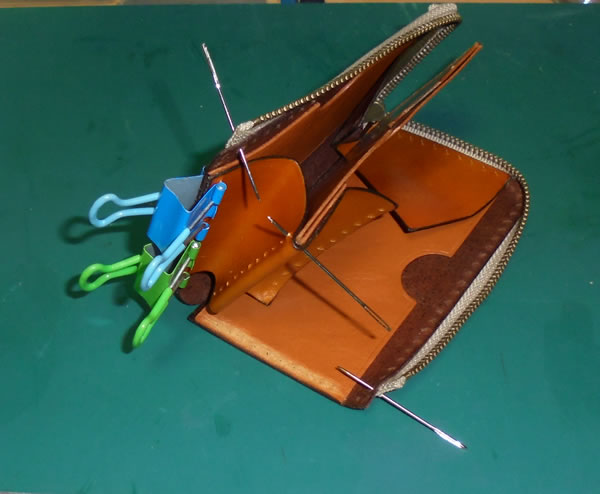

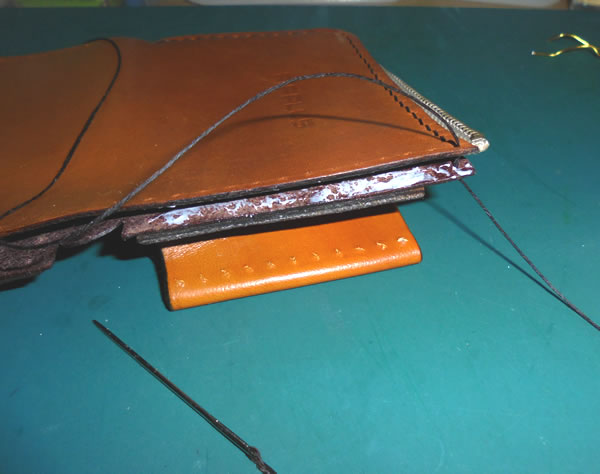

今回は、まずこちらのマチパーツに菱目を打つ事から。

これはたぶん、後からだと厳しいと思うので、先にやります。

しかし、接着して菱目を貫通させてから、接着部がずれてしまうと、もう縫えなくなってしますので、絶対にずれないように工夫します。

こうやって針を通しておけばズレないんじゃね?

と、ナイスアイデアを思いついた!と感動したのも束の間w

そんなもん、危なくて手縫い作業が出来ない、という当たり前のことに気が付いたので、次は針金細工用の柔らかいワイヤーを通しておくことにしたのでした。

コロナ禍前に、UVレジン細工を少しだけやってたのですが、その作品を針金で装飾する為に購入していたワイヤーです。

今の所、特に使い道もなく、物置に片付けてしまってたのを思い出したのでした。

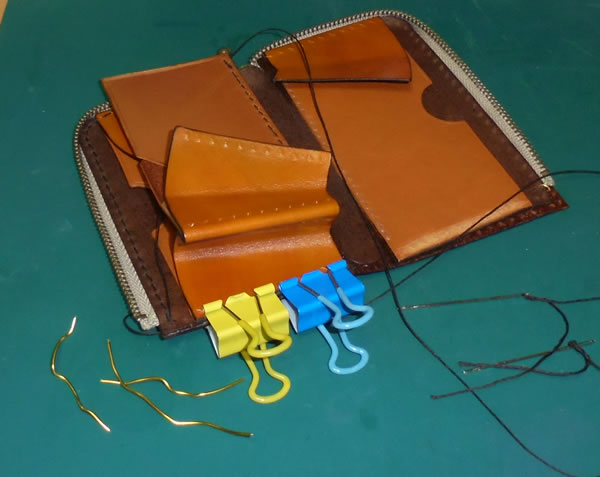

ギリギリまで後戻り出来る余地を残しつつ、そして途中の針金を抜きながら縫い進めていき、とうとう1枚マチパーツの所まで到達。

ここでようやくマチパーツをしっかりと接着します。

で、片側だけ縫い付け終わった状態なのですが・・・

これ、中央ポケットが、反対側から飛び出してませんかね??

1枚マチのパーツが、中央ポケットのコバ面を押すので、反対側に出てきてしまってることに気が付きました。

設計時に若干程度、中央ポケットの幅を短くしておく必要があったのかも知れません。

どう考えても、確実に先々問題になるので、この時点で中央ポケットの幅を調整してしまう事に決定しました。

という訳で、どうにか片面を縫い終えました。

という訳で、今回はこの辺で。

次回は、もう2023年になりますかね。