パソコン記

エピソード24

2011.02.14

【古いパソコン 〜Puppyの逆襲〜 】

さて。引き続きPuppyです^^ 縦に異常に長いページですが、当面は・・・仕様ということで^^;

前回、「古いパソコン」と言いつつも、CPUのクロック周波数は2.4GHzだったり、RAMも最初こそ256MBだったのが、前にSOTECのノートから取り外した256MBを思い出して取り付けて512MBとなったりで、正直、そんなに低スペックじゃないパソコンにPuppyを入れることとなったのですが・・・。後から考えればubuntuを余裕で試せたな・・・シマッタorz

そりゃもう快適も快適!元の場所に戻して無事一つの冒険を終えたのでした。

その手軽さ、簡単さ、軽さにビビったので、今はもう倉庫に眠ったままとなっているVAIOに導入してみては?と思い立ってしまいました。dynabookを戻す際に、代わりに引きずり出して持って帰ってきました。本当に低スペックです。

では、前回のdynabookの最終形態と今回のVAIOのスペックを比較してみましょうw

TOSHIBA dynabook AX1/424CME

O S:WindowsXP SP3 → PuppyLinux4.1.2.1

CPU:Mobile Intel Celeron 2.40GHz

RAM:256MB → 512MB

HDD:40GB

SONY VAIO PCG-QR1/BP

O S:WindowsMe

CPU:Celeron 500MHZ

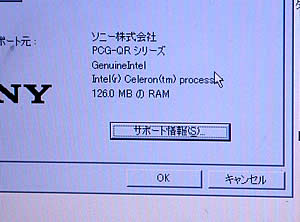

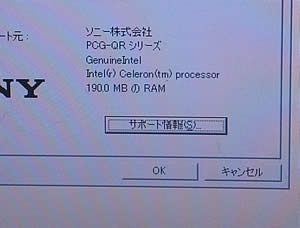

RAM:128MB → 192MB

HDD:10GB

なかなかの戦力差です・・・ww とりあえず、ジャンクパーツにあったのでメモリを少しだけ増設しました・・・^^;

ACアダプターも壊れてたので新調。BUFFALOから安くで出てます。

どれだけ軽く動作するもんでしょうか?

さて、ではとりあえず、LiveCDとして起動してみます。まずver4.30を試してみましょう!

・・・・・・・・・ん?

ん〜・・・・・・・・・・・・んん???

なんかよく判りませんが、起動しませんね・・・^^;

ま、ま、それじゃ実績のある(いや、4.30でも前回は動いてるんですが・・・)4.1.2.1で試しましょう!

・・・・・^^; え???

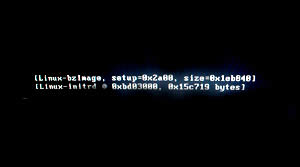

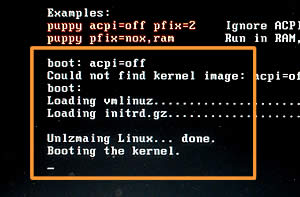

Booting the kernel.

の表示を、、、ず〜っと見守ってるのですが・・・止まってますね・・・

いやいやいやいやw

前回、たっぷりと経験を積んでる訳ですが、、、しかも、まだ何も始まる前の段階で全く予期せぬ状況・・w

なんぞこれ???

ちょっと立ち止まって考えて見よう。

あー判った!w たぶん、ハードディスクにエラーがあるとか、断片化しまくり?そう言えば、前回のdynabookは幸か不幸か、リカバリ作業したのでHDは綺麗になってたんですよね・・・

う〜む。。面倒ですが、一度、Meを立ち上げて様子を見てみることに。

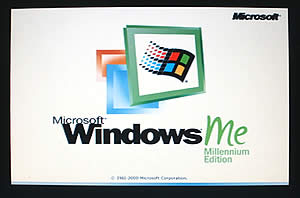

おお!懐かしい・・・www

正直、初めてこのデスクトップを見た時は、「遂にVAIOを手に入れた!!」とメチャクチャ喜んだものです。

仕事もお金も無くて相当に困った状況から、ようやく脱しようとしていた頃に、妻が買ってくれた思い出のマシンです。

(結構けなしてきましたが、実はかなり仕事面で役立ってくれたんですよね・・・肝心な時によく壊れたけどw)

え〜と・・・何だったっけ?w そうそう!WindowsMeのシステムツール、スキャンディスクでチェック。

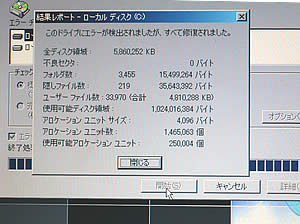

なんと!エラー発見!ほらね〜ww はいはい修復修復。(自動的にやってくれるのですが。。)

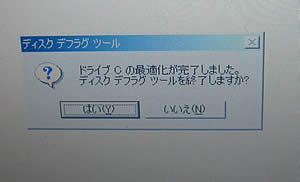

で、ついでにデフラグもやっておきました。

これでもう大丈夫!では早速Puppyです!今までありがとう!さようならMe!ありがとう!ありがとう!!w

・・・え〜と・・・何故か知りませんが全く先へ進めません・・・orz

ちょっと調べよう・・・(今回こそ、何も調べずにやれると思ってたのですがね・・・)

なんか色々と情報が集まってきました。

・USB接続のフロッピーに起動ディスクを入れて起動すると良いらしい。

・USBメモリにCDの内容を入れておいて、本体に突き刺したままCDブートすると良いらしい。

・USBメモリはFAT16でフォーマットしなきゃならないらしい。

・ブート時のオプションを色々と試してみると良いらしい。

まぁ、基本的に、殆どが私の読み違いだったり、理解し損ねだったりなのですが、どれが何やら混乱してしまいました。

が、できる範囲でとりあえず全て試していくことに。

・FDDは無理w なのでスルーします。というか、直感で”これは無い”と思ったので^^;

・USBメモリにCD内容をコピーして差し込んでから起動。→はい。何の変化もありませんでした・・

・FAT16でフォーマットって・・・どうやれば良いのか・・・というか4GB以上しか持ってないし。スルーで。

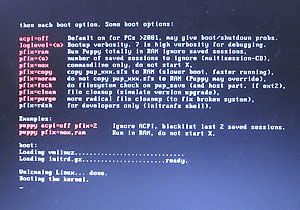

・ブートオプション・・・これかな!?

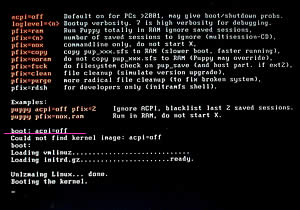

4.30では良く判らなかったのですが、4.1.2.1では、起動画面にブートオプションが書かれています。

が、どれが何やら不明です。もう少し、これらについて調べて見ますと、、、

色々あってよく判らんww

という訳で、ネット上の先人の方々の記録を調べることに。(いや、だからもっと早く調べろとあれほど・・・)

ふむふむ。判ってきました!

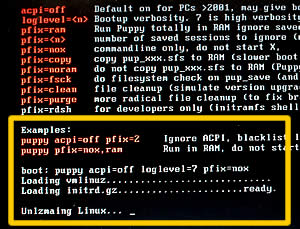

ブートオプションの件ですが、ジっと読んでる内に自動ブートしてしまうので、正直、よく判らなかったのですが、なにやら重要な情報をGETしてきました。

詳しいことは判らんwけど、acpiとやらを停止するアルヨ、と。電源管理方式が現在主流のacpiだと、古いパソコンは対応してないから、そのそれをオプションで無効化しとけば良い。という話です。

呪文は、、、acpi=off です。

では早速。

・・・え〜と・・・どのタイミングで呪文を唱えれば良いのか判らんしw

boot:

が待機してるタイミングだとは思うので、慌ててタイプ。

boot: acpi - off

おいおいおい!

[ = ]の文字が打てません・・・なんでイコールをタイプしたらマイナスが出てきやがるんだぜ・・・

仕方なく、キーボードを順番に試しながら=を探した結果、=キーの隣にありやがりましたw

なので、再び。

boot: acpi=off

・・・変化無しw もちろん、他のオプションも試したのですが、「そんなコマンド知らんぞ?」と返されるだけで、後はスルーしていつも通りの場所で固まります。

むぅ・・・・・・む? loglevelというオプションもあるんだな・・・! とりあえずこれで、何がどうなって止まるのか?という疑問は解けるかも!

boot: acpi=off loglevel=7

・・・変化無し・・・ぐぬぬ。www

もっとちゃんと観察しよう!!

あ! 例が書いてあるすね・・・

Examples: puppy acpi=off pfix=2 puppy pfix=nox , ram |

・・・まさかとは思いますが・・・「puppy」って入れるの・・・?^^;

boot: puppy acip = off loglevel = 7 |

うへぇ・・・これだったすよ・・・orz

ちゃんと親切にも、オプションのつけ方の例まで書いてくれてるんですが・・・ねw

例のところに、、、

boot: puppy acpi=off 〜

これ、Puppyの日本語公式ページにも物凄く判り易く そして誤解のしようも無いほど丁寧に書いてあるんですよね・・・

いつものこととは言え、ちゃんと読まずにこの騒ぎ・・orz 大体、トラブるのはこういう、よく調べも読みもせずに突撃しては不満を垂れる慌てんぼさんが多いのですよ、ハッハッハ ^^;; ・・・本当に申し訳ありませんm(_

_)m

さて、ようやくここでPuppyを立ち上げることができました。 ・・・まだ立ち上げただけです・・・orz

loglevel = 7 はもう外しても良いのですが、とりあえず安定するまで、どこでどんなエラー吐いて立ち往生するか判らないので、当分このままで。

早速?(どこが?)

インストールを開始。

パーテーションを作り直し、今度は全部Linux ext2 (と、Linux-swap)にしてしまいました。

途中で、前回試せなかった選択肢を色々と選んだ結果、またもインストール失敗wwを何度と無く経験しましたが、まぁ、それはそれで経験値UPということで良しとします。(インストール時の詳細な写真や失敗など解説は下の方に延々と。)

ま、最悪は初めからやり直して再インストールすれば良いのですが、設定ファイルの依存関係で、それが難しいことになることもあります。が、それでもまぁ、何とかなるものですw 私は必死過ぎていつもメモすらとれなくなるので、今回もその辺の格闘は記録に残ってません^^;

とりあえず・・・結果としては、、、

無事インストール成功!

しましたw

実際に使ってみると、まぁ、OSとしてはMeよりは段違いの処理速度ですので、ストレスは全く感じません^^

「使う」と言っても、このマシンで何か仕事する訳でもなく、当然ながらネットくらいしか使いませんので、早速ネットに接続。

FlashゲームとかYoutube動画はさすがにカクカクです。ただし閲覧だけなら何とかノンストレスと言えるでしょう。

とりあえず、新たな玩具として生まれ変わったことは確かですので、当分楽しめそうです。

最後に、起動時のブートオプションの設定を恒久化しとく方法を書いておきましょう。あと、シングルクリック→ダブルクリックに変更するマウス設定の方法や、ファイアーウォールの設定など、また誰かの役に立つこともあるかも知れませんので。(下の方で写真付きで書いておきます。)

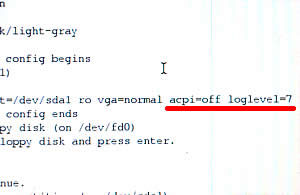

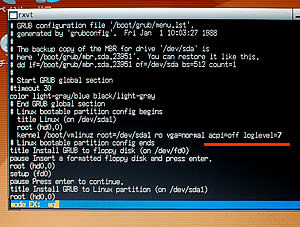

【ブートオプションの設定】

/boot/grub/menu.lst を編集します。

#Linux bootable partition config bigins のセクションが、

title Linux (on /dev/sda1)

root (hd0 , 0)

kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda1 ro vga=normal ←ここの行ですよ!!

#Linux bootable partition config ends となっていますので、ここに以下の様にを追記します。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#Linux bootable partition config bigins

title Linux (on /dev/sda1)

root (hd0 , 0)

kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda1 ro vga=normal acpi=off

#Linux bootable partition config ends

これで、毎回手動でオプションをつけて起動する必要はなくなります。

console(rxvt)でも端末(terminal)でも、マウスでディレクトリを直接開いていって、テキストエディタ(geany)でも構わないので編集しておけばOKです。

という訳で、倉庫で眠ってたVAIOに新しい活躍の場が与えられた、というお話でした!!え?そーだっけ?w

END.

【Puppyの逆襲と格闘の記録】

|

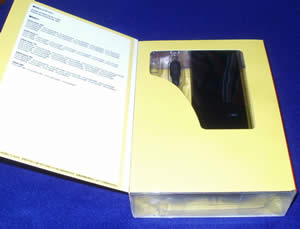

amazonで購入しました^^ 買った時の金額は、2600円。安い!もち新品です。 いや本当はもう二度と電源入れるつもりも無かったので、ACアダプターが壊れてようが、そんな事はどうでも良くて、まさかACアダプターだけ買うつもりなど微塵も無かったのですが、どうしても挑戦してみたくなったもので・・・グヘヘw |

|

安いんですが、何と!こんなにちゃんとしたACアダプターなんです。。(ちゃんとしたって?^^;) 普通、ACアダプターってもっと高いんですがね・・・ 私の感覚では5千円以上する感じですが。 まぁ、知らなかったので得した気分です。 |

|

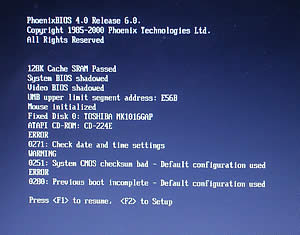

で、電源を入れてみるとこの通りw コネクタ部は以前に修理済みですので、全く問題無く電気は入りましたが、Meのご機嫌はいつも通り最悪w 普通にイラっとさせられます^^; |

|

懐かしい起動画面〜 この後のディスクチェック等は、とりあえずどうせフォーマットしちゃう予定なので全部キャンセルして進みます。 |

|

初めてこのデスクトップを見た時は嬉しかったものです。 VAIOのオーナーになった、最先端のIT機器を入手( ま、何もかもが錯覚でしたがw |

|

とりあえず、買ってからずっと、64MBメモリ×2枚の状態でした。確か、購入時に64MBを1枚追加したような・・・ こうやって見ると、Meが悪いのでは無く、メモリの圧倒的な少なさが数々の問題を引き起こしてたような気も、しないでもありません・・・ が、処理が遅いのと、ブルースクリーン頻発とかは、まぁ、話が違うと思うので・・・ |

|

以前に完全分解してますので、メモリの位置はキーボードの背面にあることは判ってます^^ 素早く空けて1枚を128MBのものに交換。 |

|

両方とも変えて256MBにすれば良いのでしょうけどw ま、ガンガン使う為にやってる訳でも無いので、これ以上はあまりお金をかける意味も無く。。 むしろ低スペックで動かしてこそかと。 |

ちょこちょこっとMeのままで触ってみましたが、以前と変わりなく、普通にMeでしたw

但し、重いのは重いのですが、XP搭載のdynabookよりはかなりマシかとは思います。ハードの恐るべき高速化と、OSの肥大化という両方が同時に進んでますので、一概には比較できませんけど^^;

で、準備体操を完了し、ここからPuppyの逆襲編ですw

|

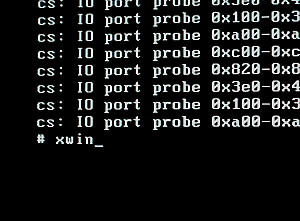

ここまでOK。 ここから身動きしなくなりました。。。 |

|

何らかの変化を求め、再びMeを立ち上げ、スキャンディスク! 何とエラーが発見され修復されましたw |

|

それでも改善されず、またもMeを立ち上げ、デフラグ。 デフラグ・・・もう何年ぶりでしょうかw よっぽど気が向いた時しかしないのでね・・・昔のマック時代はしょっちゅうデフラグしてその進行状況を眺めてたものですがw 何故かじっと見てても飽きませんでしたね・・・ ・・・100MBとか230MBそんなHDでしたし^^; |

|

何をどういじったのか、この画面で止まるようになったり。 |

|

しばしの戦いの後、ここに「boot:」という、コマンド入力待ちの場所に気付きましたw 上のヘルプ(ブートオプションの説明)を読んでると、すぐに自動ブートしてしまうので、気付かなかったのです^^; で、早速、ネットで仕入れた情報に基づき、呪文を入力してみましたー! 上のヘルプの1行目に書かれてる呪文。 acpi = off |

|

しかし、拒否られてますw |

|

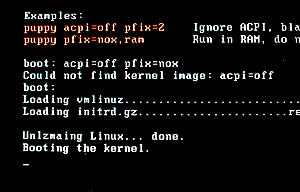

拒否されても止まっちゃ駄目です。 ただ進み続けるのみ!ww ( 要するに、ひょっとしてXをを外してコマンドラインで見れば何か判るかも!?という浅はかな期待を込めて、今度はオプション「nox」を付けて見ました。 acpi = off pfix = nox (※根本的な間違いに関しては突っ込みNGで^^) |

|

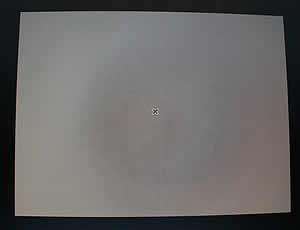

なんとw 実は、途中でXを起動させたりしながら強行突破していくと、進んじゃったんですよね・・・ただ、やみくもに&適当に進んだので、なんか変な形のゴールに到着w 何この小さな画面www 途中で何やったかは、記録も記憶もございません。。 う〜む・・・ |

|

やがて戦い終盤。 ようやく呪文の間違いに気付きました!^^; boot: puppy acpi=off loglevel=7 pfix=nox ログをちゃんと見る&やはりXを外すオプションも付けて、作業の進行をちゃんと見ることに。 真上に赤文字で呪文例が書かれてるのにね・・・ |

|

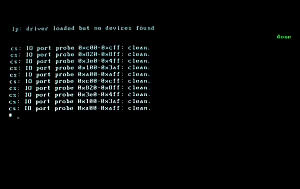

ゴゴゴ・・・ 詰まってたトイレが一気に流れるように・・・ という美しい文学的表現で表される通りw 大量の文字が一気に画面を流れ出し、これまでの膠着状態が嘘のように、何もかもが進み始めました!! |

|

で、止まりましたが、特にエラーも無く、普通にコマンド待ちになってますので・・・ |

|

それでは、という事で、Xをば。 # xwin |

|

キター! ん?キタのか? |

|

別に特に深い意味も無く、Xvesaを選択してしまい、先程よりはマシwというものの、800×600が最大なので、またもや中途半端なゴールに到着w |

|

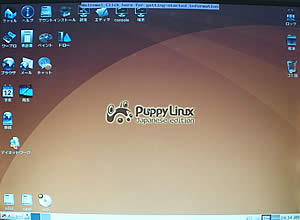

で、とりあえず、Xorgで1024×768を選択しなおして、やっとCDブートでの立ち上げに成功しました。 インストールはここからなのですが、それは前回とほぼ同じ作業なので省略します。 但し! 多少ですが、異なる部分がありました。 たぶん、その辺は各環境で異なるのだと思いますので、それぞれ試行錯誤していくしか無いでしょう。 それもまた楽しみの一つです^^; |

さて、色々と試行錯誤しつつもインストールは無事に完了したということで。。(実は2回ほどやり直しました。)

では以下、他のメモを残しておきましょう。

無事インストールが完了したら、今度は立ち上げる毎に、いちいち呪文を打ち込むなんて面倒な事はやってられませんので、設定ファイルに書き込んでおきたくなります。

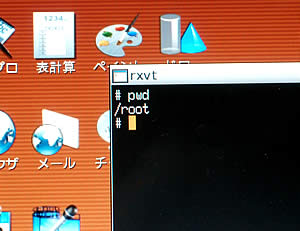

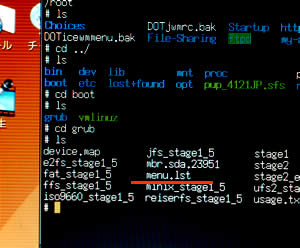

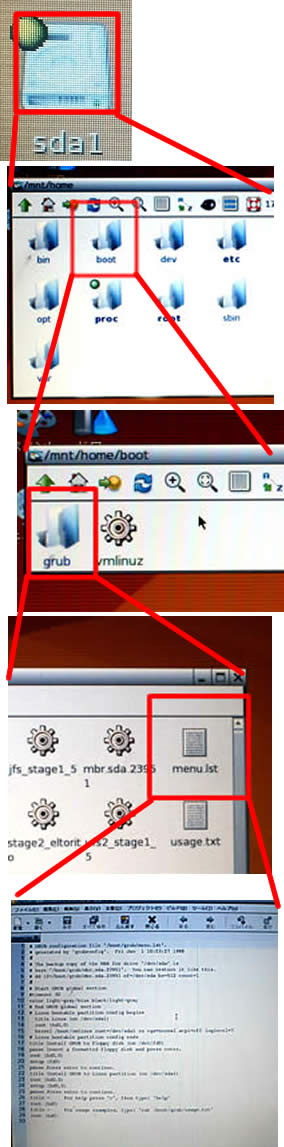

・・・設定ファイル? ネットで調べると、/boot/・・・にあるらしいです。では捜索開始!

|

まずターミナルを立ち上げ、自分の位置を確認w /bootを探す為に、一つ昇ります。 |

|

あちこち探しながら徘徊を続けた結果、ようやく発見。 /boot/grub/menu.lst |

|

viで編集して上書きします。一応、編集前に |

[要約w]

----------------ターミナル画面----------------

# cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu_BAK.lst

# vi /boot/grub/menu.lst

[エディタ起動]

〜編集〜

[Esc]

:wq

[エディタ終了]

# exit

--------------------------------------------

という事ですね^^;

これで起動時にいちいち呪文を唱えなくとも、勝手に起動オプションが付加されますので、面倒が無くなります。

コマンドが嫌いな人は、もっと簡単かつ直感的に編集できます。

|

と、呪文を付け加えます。 |

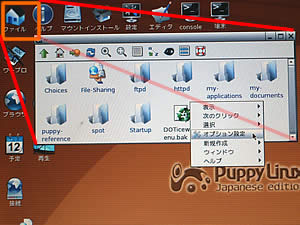

などと色々と作業するのに、ダブルクリックとクリックのマウス設定ですが、やがて慣れるか、もしくはWindowsとの違いが物凄くウザくなってきますw

なのでそれも設定を変更しておきました。

|

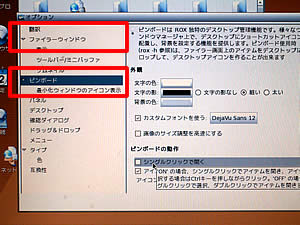

家の形のアイコン、「ファイル」を開きます。 開いたら、何も無い白い場所で右クリック。 すると、メニューが出てきますので、「オプション設定」を選びます。 |

|

「ファイラーウィンドウ」の中に、 □ シングルクリックで操作する というのがありますのでチェックを外します→フォルダの中での操作もダブルクリックがデフォになります。 また、「ピンボード」の中に、 □ シングルクリックで開く というのがありますので、これもチェックを外します→デスクトップでの操作もダブルクリックがデフォになります。 |

さて、後は何かないでしょうか?(いや、そりゃ山ほどある訳ですが・・・)

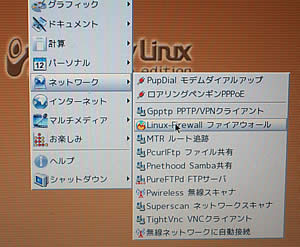

ネット関係で言えば、、、Linuxファイアウォールの設定も確認しときましょう。。

|

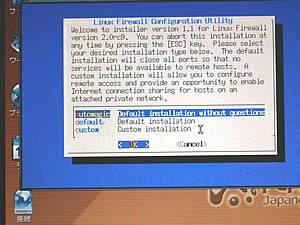

デスクトップ上で右クリック。 左下の「メニュー」と同じものが出現します^^ そこから、 ネットワーク→Linux-Firewall ファイアウォールを選びます。 |

|

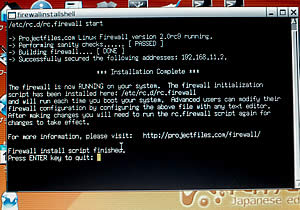

automatic(自動)で良いかと。 |

|

自動的に設定されておしまい。 エンターキーを押すと完了です。 |

という訳で、今回もなんとか初期の目的?を達成したので終了です。

ところで、、、このPuppyマシンで何しましょうか?^^