レザークラフトに挑戦 |

【100均の革でスマホケース その4】 |

前回、ダイソーで買った、少し大きめの200円の革ですが、これが意外にも染色出来ることが判り、渋い紺色に染め上げたのでした。

全く期待してなかったので、かなりモチベーションが上がったので、それで得た勢いを落とさない内に更に先の工程へと作業を進めていきます。

【目次】

・オリジナルロゴの革プレート取付。

・ポケット・パーツの作成と取付。

・ちょっと脱線して 「指ぬき」 を作りました。

・無計画の結果w 色々とやり直し。

という訳で既に染めてしまってる表側は、これ以上そんなに手を入れる予定はありませんが、内側にはスウェード的な革を裏地として貼る予定でして、その裏地には本来のスマホケースという道具としての機能を持たせていかねばなりません。

ようやくこの段階に来て、各部の寸法を測ったり計算したりしながら、とりあえずの設計図を、床面に直接書いてみましたw

幾ら何でも、どこにどんなサイズのポケットがあって、どこにスマホを取付けるのか?くらいは、確認しておかないといけませんからね。

頭が悪いので、こうやって線をけがくと、なんかもうほとんど完成したみたいな気分になってしまうのですが、当然ながらそんな訳もなく・・・

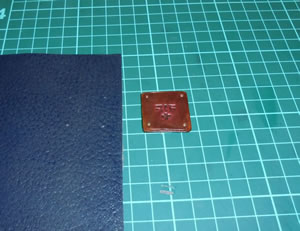

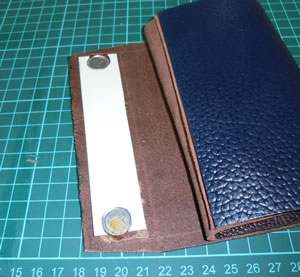

この時点で気が付いたのですが、作った革製のオリジナルロゴ・プレートを、正面に取り付けないといけません。

・・・気が付いて良かったですw

本当は縫い付ける予定だったのですが、狭い範囲内に幾つも縫い目があると、ちょっとうるさい気がしたので、カシメで取り付けることにしました。

革製のロゴ・プレートですが、プラモデルで培った技法を駆使して、色んな小細工を施してみました。

カシメの裏側は、裏地の下になるので完成後は隠れて見えなくなる予定です。

メインの紺色、プレートの濃い茶色、それとカシメのアンティーク・ゴールドという色のバランスがかなり上手く行った様に思います。

なかなか良い感じに進んでる気がします。

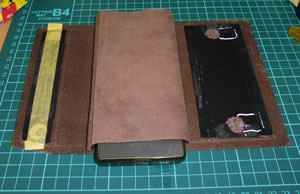

磁石を保持するのと同時に、作品の顔である正面部分の形を維持するプラスチックの黒板パーツを接着します。

他の2つの黒板パーツを、出来るだけしっかり固定する方法を色々と考えて、以前にも使用したことのある、バイアステープなども使ってみました。

次に、ポケットなのですが、やはり、傷部分を黒く染めた革が、意外にも良い感じになって惜しくなってしまったwので、今回は一緒にダイソーで買ったチョコ色の革を使用することにしました。

黒い革ですが、使い捨てる可能性がある今回のチャレンジにはちょっと勿体なくなってしまったのも確かですが、やはり黒というのが・・ちょっと合わない感じがしたのです。

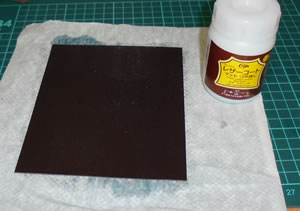

ところで、このダイソーの革シリーズですが、この時点で気が付いて、表面を擦ってみた所、割と色落ちする事を知りました。 ・・今更ですがw

実は、これが気になったので、どれくらい色落ちするのか?と思って、ミスターカラーの薄め液でサーっと吹いてみた結果、普通に色が溶けまくってしまいました。

いや、そりゃ溶剤で拭けばそうなるのは当然ですが、それくらいの感じだ、という事は知っておいて良かったです。

どこまでどの程度に気を遣うべきなのかが、まだまだ良く判らずにいますが、とりあえず色落ちする事は判ったので、ちゃんと表面処理はしておくことに。

ポケットに丸い切れ込みを入れるのに、自作の菱目打ち機を投入しました。

実はかなり早い段階から、菱目打ち機で菱目を開け切ってしまわずに、ギリギリまでで止めて、仕上げは菱ギリを使ってます。

使う革の種類や厚みにも大きく左右されるのですが、現時点で私が作ってる様な小物だと、菱目打ちで貫通させると、菱目打ちの金具の先端の太さ分だけ革が変形してしまって、直線が崩れてしまうことが多い気がしたのです。

なので、菱目打ちを素手で握って素材に痕跡をつけて、菱目打ち機で60%くらいまで穴を開けてから、最後の仕上げとして、菱ギリで穴を貫通させています。

まっすぐに菱目を開けようと試行錯誤した結果、こんな手順になってますが、明らかに余計な手数が増えてしまってますので、たぶん、これは何かその内にまたやり方を変えて行くことになるとは思ってますw

この、半円形の刃物は、ちゃんとしていない物(・・というと失礼ですがw)を、そうと理解した上で少し前に購入したのですが、予定通り、しっかり研いで使うとめっちゃ切れ味の良い道具になってます。

ちなみに、このサイトで「ちゃんとした物」というのが製造者、販売者が共に明確で、品物も確かな物を指し、「ちゃんとしてない物」というのは、販売者は明確ですが、製造者が不明確だったり、買った時点では期待した性能が発揮できない物を指していますが、決して批判的に扱ってる訳ではありませんのであしからずw

ガチで駄目な物はブログでもサイトでも、広告はもちろん、写真どころか、話題としてすら一切取り上げない事にしてますので、一応念の為。

これまでに本当に怒りが抑えられずに記事にしたのは、Microsoftの Windows Liveメール くらいですw

例の白い革と違って、このダイソーの革は、ちゃんとコバを磨くことができますし、ちゃんと仕上がってもくれます。

コバ面も床面も、普通のヌメ革の様に扱えるので、初心者の私にとっては困惑する事が少なくて助かりますw

将来的にロングウォレットとかの製作に手を出す場合、必ず必要なのが多段型のカードポケットです。

今回はカードポケットという訳ではないですが、基本的な構造というか考え方は同じだろうと思うので、良い勉強になります。

裏地の、スウェード的な革を2枚重ねて、丁度重なり合う箇所に、ポケットの底部分を縫い付けることで、それぞれのパーツが一体化しました。

縫い目ですが、裏側を見るとまだ真っすぐでは無いですよね・・・ 表側はかなり真っすぐに縫えるようになってきたのですが、まだまだ修行が足りませんね。

上の写真の、右側の黒板パーツに、磁石用の穴が開いてますが、その横に白いマーカーで線を引いてます。

これは・・・実は、この状態で磁石の力でちゃんとケースが閉じるのかどうか?を確認した所、全く閉じないんですよね・・・w

で、磁石の配置が悪い事に気が付いたので、穴を拡張しようとしてるのです。

正直、ちょっと磁石の位置とかの正解が判らなくなってきています。

少し脱線します。

さて、今回、ここまでの時点では、まだそんなに手縫い作業はやってないのですが、針で指をかなり突き刺して怪我をしていますw

というか、まぁ、実はこの趣味に手を出してから、これまでにもかなりやらかしてたのですがね・・・

で、ふと思い出して、少し前から、ダイソーで買った指ぬきを使ってるのですが、これは突き刺し事故防止ではなく、針のお尻を押す為に使ってるのです。

小学校の家庭科の時から、これとか他の形の指ぬきという道具の使い方を理解出来ずに今まで生きてきましたw

何の為に存在し、どう役に立ってるのかサッパリ判らなかったのです。ええ。

上の写真のタイプですが、右手の中指の付け根に、上の写真の方向のまま装着して使っています。

すると、右手の親指と人差し指で針を持って、革に突き刺す際に、針のお尻が丁度、中指の付け根に当たるので、この指ぬきが防御してくれる、という訳です。

この使い方を知った時の感動と言ったらw

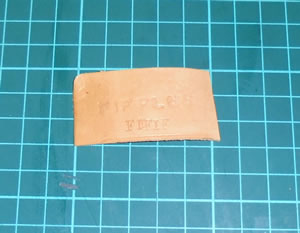

指ぬきという道具はこんなに有効な道具なんだ、という当然の事実を知っただけ、の話ですが、これを参考に、いつも針を突きさしてしまう右手の人差し指専用の防具を作ってみようと思いました。

刻印の実験だったり、道具の切れ味確認だったり、染色実験だったりで、使った端切れの更に切れ端ですが、相当小さいものでも捨てずに残しています。勿体ないですからね。

今回はこれで、右手人差し指用の防具を作ることにしました。

針を持ってる筈の右手の人差し指なのに、どうしてそんなに頻繁に針を突き刺してしまうのか?不思議なので観察してみました。

すると、私の場合、手縫い中の糸を引き締める時ですが、針を持ったままの手で糸を掴んでギュッと力を込めるのです。

その時に、無意識に針を親指と中指に持ち替えてしまう、という癖があることが判明。

で、それをやってしまうと、針の先端が人差し指に向いてしまう事が判りましたw

その状態で、糸をまとめて握ってギュッギュッと引っ張ると、結構な確率で針が人差し指に突き刺さってしまうのでしたww

しかも、糸を引き締めるのですから、まぁまぁ力を込めてしまう訳で、結果的にガッツリ突き刺さってしまうのでした。当然、激痛に見舞われる訳です。

ええ。アホな話ですねw

今回、ポケットを縫ってる時に、とうとう血がポケットについてしまい、流石にこれはイカンでしょ・・・ということで防具作りとなりました。

悪癖を治すことは当然なのですが、何せ無意識にやってしまってる事なので、まずは怪我をしない様に工夫してみました。

この小さな防具ですが、これが思った以上にかなり効果的で、この防具を付ける様になってからは一度も指を刺していませんので、まぁ成功と言えるかと思いますw

内側の工作ですが、肝心のスマホを保持するパーツをどうしようか?とちょっと迷ってしまったのでした。

元々のスマホケースから分離したパーツですが、当初は、これと同じ物を新しく作ろうと思ってたのですが、途中で考えが変わって作るのを中止しました。

このタイプは、構造上仕方が無いのですが、どうしてしもスマホの配置が不安定になってまうからです。

なので今回は、スライド式の保持パーツを別途で購入しました。

このスライドパーツが400円として、もうこの時点で、元のスマホケースよりも高額になってしまいましたw ま、元のケースが300円だったのは別問題だと思いますけどね。

ちょっと気になったのでササっと計算してみると・・・

革部分ですが、外側200円、内側100円×2=200円、ポケット200円×1/2=100円、スライドパーツ400円、これに革プレート、カシメ、糸、染色液やコバ磨き関係、でザックリ合計すると原材料費は1,000円と言ったところでしょうか。

今は勉強中なのでアレですが、これに人件費的なものや、梱包材とかその他諸々の経費、それに幾ばくかの利益とかを足すと・・・売値はやっぱ3,000円くらいにはなるんですかねぇ。

この素材で、このクオリティで3,000円は・・・

まぁ、ちょっと高い・・気がしますねw

となると、もっと品質の良い原材料を使って、しかも原材料費を低く抑えて、もっと短時間で正確に作る事で人件費も抑えて、という事で経費を下げるか、3,000円で買ってもらえるレベルにまで品質を高めないと、とても商売は成立しません、という事ですねw

妄想とは言え、色々と勉強になりますね。

一通り、パーツが出そろったので、実際に使用した場合の具合を確認します。

裏地がズレるのは問題無いのですが、磁石が引き合わず、ちゃんと閉じてくれませんし、磁石の問題が無かったとしても、色々と干渉し合って閉じませんw

まぁね・・・そういう細かい事を一切無視してここまで来てますからね・・・。

まず、折り曲げる際に、ポケットの最上段が、右隣の区域と干渉して、折れ曲がれなくなってしまってたので、縫付終わってるこの状態から最上部だけ切り離し。

正直、なかなか難しかったのですが、なんとか裏地に傷も付けずに切り離すことが出来ました。

切った切り口のコバ処理も難しかったですが、どうにか完了。

しかししかし・・・

どうも補強用の黒い板パーツの厚みが・・・・オリジナルと比較して分厚過ぎる事が最大の問題点だと判明・・・orz

元々の物と比べ、多少分厚い事は最初から判ってたのですが、それがそこまで問題になろうとは、全く予想もしてませんでした。

後で計測した所、元々の黒い補強板は、厚みが0.70〜0.75mmくらいで、その誤差は接着剤の厚みの分かも知れません。

一方、私が採用したダイソーのカバンの底板は、厚みが1.0〜1.2mmほどあるのでした。

この補強板は最終的に3枚重なる形になる訳ですが、そうなると厚みで1mm以上の差が生じてしまうのでした。

素材そのものを革に置き換えてしまってるので、その分の厚みもかなり変化していますから、全部合計するとかなり厚みが違ってしまってる訳ですね。

そりゃまぁあちこちで不整合が発生しても不思議じゃありませんよね・・・。

よく判りませんが、この黒い補強板が干渉してしまってる事は事実なので、アッサリと素材を変更してしまいました。

TAMIYAの0.5mmのプラ板があったので、これを使うことにしました。

補強用の黒板パーツを、半分以下の厚みのプラ板に置き換えて、もう一度、具合を確認した結果、今度は大丈夫でしたので、プラ板を接着していきます。

外側と内側の準備が整いました。

スライドパーツは、まだ両面テープの仮止めのままですが、どの時点で最終的な取付位置を決定しようか迷ってます。

これらをベタ付けで接着してから、縁を縫い合わせて行けば完成です。

まだまだ手際が悪いので、かなりモタモタしてますが、それでも少しだけ成長はしてるのかなぁーと思える瞬間もあったりします。

あと一息ですが、まだ試したい事なんかもあるので、もう少し長引く予定ですw